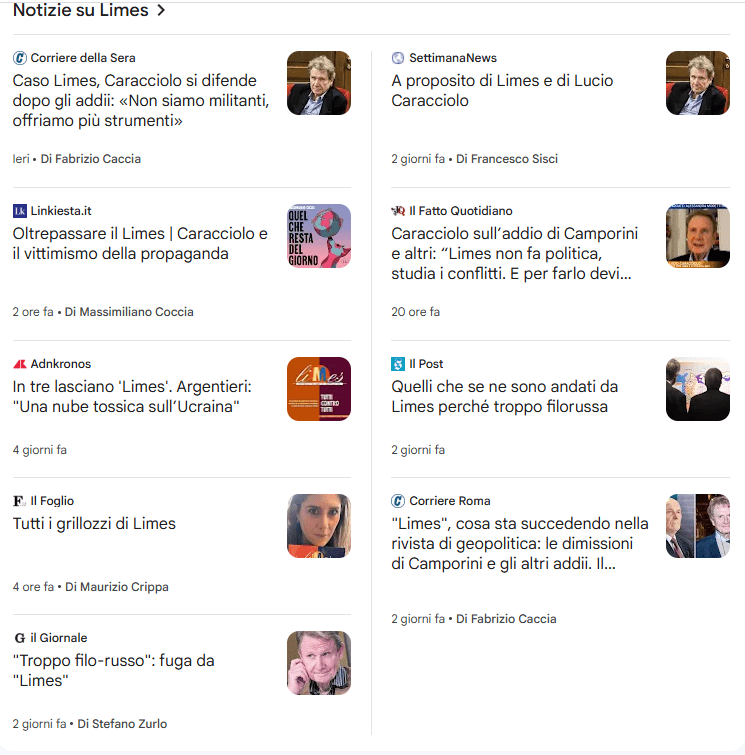

La notizia è rimbalzata ovunque: tre addii dal comitato scientifico di Limes. Titoli in sequenza, rimbalzi social, commenti fotocopia. Ma nel racconto dominante c’è un vuoto che mi colpisce più della polemica: lo spazio minimo dato alle parole di Lucio Caracciolo, cioè di chi, di fatto, viene lasciato al centro del ring. È come se la storia fosse stata chiusa in un’etichetta prima ancora di essere letta, e l’etichetta, ovviamente, è quella che oggi funziona meglio: “troppo morbidi con Mosca”, “filorussi”, “ambigui”.

Io la vedo in modo diverso, e la vedo così per un motivo semplice: se scavo nelle posizioni di chi se ne va, non trovo una prudenza metodologica, trovo spesso una postura più estrema di quella attribuita a Caracciolo. E allora il punto non diventa “Limes è filorussa” o “Limes non è filorussa”, ma un’altra cosa, più scomoda e più concreta: che cosa significa fare analisi di un conflitto mentre attorno cresce un clima da mobilitazione permanente.

Limes non fa politica, studia i conflitti

Qui sta la frase che viene citata e poi svuotata: Limes non fa politica, studia i conflitti. Non è una formula neutra, è una dichiarazione di metodo. Studiare un conflitto significa entrare nelle sue narrative, nelle sue paure, nei suoi interessi industriali, nei suoi inganni. Significa anche una cosa che oggi è diventata quasi impronunciabile: sentire tutte le voci.

Caracciolo ha ammesso di aver dato spazio alle fonti russe e lo ha detto per ciò che è: una necessità analitica. Io aggiungo il passaggio che molti fanno finta di non capire: ascoltare non vuol dire aderire, riportare non vuol dire sostenere, citare non vuol dire arruolarsi. Se togliamo questo gradino logico, non facciamo più giornalismo e non facciamo più analisi: facciamo solo conferma identitaria.

È qui che la rottura interna assume un significato più ampio. Le dimissioni non sono solo una frattura tra persone, sono un segnale del tempo: la pressione a trasformare l’analisi in tifo da stadio, l’idea che su un conflitto tu possa parlare solo se indossi la maglietta giusta, altrimenti sei sospetto.

Il caso RT e la prova dell’informazione che disturba

Per spiegare perché considero sbagliato demonizzare a priori le “voci dell’altra parte”, uso un esempio che continua a essere utile: prima della crisi dei mutui subprime la notizia non circolava come avrebbe dovuto, almeno non nel modo in cui oggi raccontiamo che fosse “evidente”. In quella fase, una delle poche fonti che insisteva su quel problema era RT, la televisione russa. E RT è stata anche, per me, un simbolo di un cambio di passo politico-culturale: la prima fonte bandita dall’Unione Europea dentro il pacchetto di sanzioni contro la Russia, un atto che io leggo come un precedente pericoloso perché sposta il confine tra difesa e censura.

Il punto non è riabilitare RT. Il punto è capire il meccanismo: una fonte può dire una cosa vera anche se è una fonte interessata, e può dirla per ragioni strumentali, propagandistiche, ciniche. Ma se io non la ascolto, non posso nemmeno riconoscerla, contestualizzarla, smontarla, verificare cosa sta cercando di ottenere. E soprattutto non posso fare ciò che l’analisi dovrebbe sempre fare: mettere il lettore in condizione di costruire una sintesi con più elementi, più incastri, più riscontri.

Quando dico che dare spazio alle voci russe non è propaganda, intendo questo: è un metodo per capire, non un modo per legittimare. È l’opposto della propaganda, perché la propaganda ti chiede una sola versione e ti chiede di ripeterla.

Questo è quello che abbiamo già raccontato in occasione della presentazione del nostro Atlante sulla guerra cibernetica: l’analisi è diversa dalla necessità di propaganda in tempi di guerra come questi.

Gli errori, le scuse e la differenza tra chi corregge e chi recita

C’è un altro elemento che considero decisivo nel giudicare questa storia: Caracciolo, negli anni, ha avuto un passaggio che posso chiamare senza giri di parole un passo falso. Ha sottovalutato, ha smentito, ha esitato di fronte all’invasione russa dell’Ucraina. Ma poi ha fatto una cosa rarissima nel dibattito italiano: ha chiesto scusa e si è riallineato alla realtà dei fatti.

Io non trasformo questo in santità. Lo trasformo in un criterio: chi fa analisi può sbagliare, ma deve essere in grado di riconoscere lo sbaglio. Il problema, in questi anni, è che tanti hanno detto “stupidaggini” per tre anni e non hanno mai rettificato, perché non stavano analizzando, stavano recitando una parte dentro un palcoscenico già scritto.

Questo, paradossalmente, ha dato a Caracciolo un’enorme visibilità. E non mi stupisce: in un’epoca in cui il dibattito è pieno di militanze mascherate, chi torna sui propri passi appare quasi scandaloso. In più c’è un circuito mediatico e relazionale che esiste, che pesa, che va nominato: la presenza nei salotti, la dimensione televisiva, i legami storici, la collocazione editoriale di Limes nel gruppo GEDI. Sono fatti che non spiegano “la verità”, ma spiegano il contesto: chi finisce sotto accusa non è un soggetto marginale, è un nodo visibile del discorso pubblico.

E proprio per questo diventa bersaglio.

Industria bellica, russofobia e convenienza della semplificazione

Se devo descrivere il clima che circonda questa vicenda, uso un’immagine netta: non si sta più discutendo di analisi, si sta discutendo di opportunità. Opportunità nel senso peggiore: l’opportunità di allinearsi a ciò che conviene dire, a ciò che non ti espone, a ciò che ti garantisce accesso e reputazione.

In questo scenario, chi prova a fare un discorso non allineato viene accusato non perché dice qualcosa di falso, ma perché non dice ciò che ci si aspetta che dica. È il meccanismo della propaganda: non premia il vero, premia l’utile. E quando attorno c’è anche il rumore di fondo di un’industria bellica che macina soldi, influenza, narrazioni, diventa ancora più facile confondere l’analisi con l’infedeltà.

Io non sto dicendo che chi critica Limes lo faccia “per soldi”. Sto dicendo una cosa più brutale: in un clima di guerra, la semplificazione diventa una valuta, e la semplificazione coincide quasi sempre con la demonizzazione della complessità. Se io ascolto l’altro, allora “sono dell’altro”. Se io spiego la logica dell’altro, allora “lo giustifico”. Se io provo a descrivere il conflitto, allora “non condanno abbastanza”.

Questo non è giornalismo. È un tribunale emotivo.

Il rischio delle liste e la paura che spinge a dissociarsi

C’è una dinamica che considero centrale e che spiega anche certi addii: la paura. Paura di essere associati, paura di essere messi dentro una categoria, paura di finire in una lista. Io la leggo così: in un’Europa dove la “censura facile” è diventata una tentazione ricorrente, il rischio percepito non è solo mediatico. È personale. È reputazionale. È, come viene detto, perfino patrimoniale.

Se passa l’idea che un analista possa essere trattato come “propagandista”, allora chi gli sta vicino può decidere di andarsene non per ragioni scientifiche, ma per autotutela. È un gesto che ha un messaggio implicito: “io non c’entro”. E quel messaggio, però, alimenta proprio ciò che dice di temere, perché rafforza l’idea che stare in un luogo di analisi equivalga a essere parte di una fazione.

Io non idealizzo Limes, né idealizzo Caracciolo. Dico che questa dinamica è tossica. Perché sposta la discussione dal contenuto al sospetto, e dal sospetto alla sanzione morale.

Sicurezza nazionale e il paradosso di chi ascolta il nemico

Ho letto e sentito la frase che circola: “non affiderei la sicurezza nazionale a Caracciolo”. Io la considero un errore di prospettiva, perché confonde i ruoli e confonde le funzioni. La sicurezza non la costruisci con le frasi giuste. La costruisci con la competenza, con la comprensione, con la capacità di anticipare. E se gli ultimi anni ci hanno insegnato qualcosa, è che quando la sicurezza viene affidata a figure troppo “governiste”, troppo incollate alle convenienze del potere, le cose possono andare molto male.

Se voglio sapere qualcosa del nemico, non basta parlare con chi lo odia. Devo anche ascoltare chi lo capisce, chi lo osserva, chi sa leggere i segnali, chi ricostruisce gli interessi. In altre parole, devo dare spazio non solo a chi combatte il nemico, ma anche a chi lo ascolta e lo analizza per prevenire catastrofi.

E le catastrofi, in questi anni, le abbiamo viste eccome: l’aumento del costo del gas, la tensione energetica, la fragilità industriale europea, l’accelerazione del multipolarismo, la dipendenza dai mercati e dalle scelte degli Stati Uniti, la spinta a disprezzare o isolare Paesi interi come Cina, Russia, persino India, mentre si continua a fare affari e a chiedere disciplina.

È in questo contesto che io leggo la storia: non come una polemica su Limes, ma come un test sul diritto di analizzare senza essere arruolati.

Perché questa storia non riguarda solo Limes

Alla fine, ciò che resta non è un verdetto su chi ha ragione. Resta una domanda che pesa più di tutte:

in Italia e in Europa è ancora permesso distinguere tra analisi e propaganda?

Perché se la risposta è “no”, allora non stiamo proteggendo la verità. Stiamo solo scegliendo quale verità può circolare. E quando un Paese sposa solo ed esclusivamente la propaganda, prima o poi se ne accorge nel modo peggiore: quando la realtà torna a presentare il conto e scopri che “essere sempre sul pezzo” non significa ripetere la linea, ma capire il mondo mentre cambia, anche quando è scomodo.

Iscriviti alla Newsletter

Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.

Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU...