Digital immortality entra nel lessico pubblico con la forza di una promessa antica e, allo stesso tempo, con la concretezza brutale di un prodotto. Non è più soltanto un’idea da laboratorio o una fantascienza da romanzo: è un insieme di servizi, interfacce, abbonamenti, procedure di raccolta dati e persino ipotesi di regolazione. Nel Rapporto Eurispes “Il mercato dell’immortalità”, la questione viene messa a fuoco con un taglio che evita la fascinazione facile e guarda invece al punto più delicato: quando la morte diventa un servizio, chi crea valore e chi paga davvero, in denaro e in conseguenze psicologiche.

La cornice di partenza è culturale. Da millenni le società costruiscono miti per aggirare l’idea della fine, ma l’epoca contemporanea sposta il baricentro dalla narrazione alla tecnologia. Qui Eurispes compie un passaggio chiave: colloca l’immortalità digitale dentro un ecosistema di “forme emergenti di immortalità tecnologica”, distinguendola però da altre traiettorie che restano, per costi e infrastrutture, ancora lontane dalla vita quotidiana. È proprio questa differenza di accessibilità a rendere la digital immortality più pericolosa e più pervasiva: non serve essere miliardari né aderire a un credo transumanista, basta avere lasciato dietro di sé un’enorme quantità di impronte digitali.

Digital immortality: quando la morte diventa un servizio

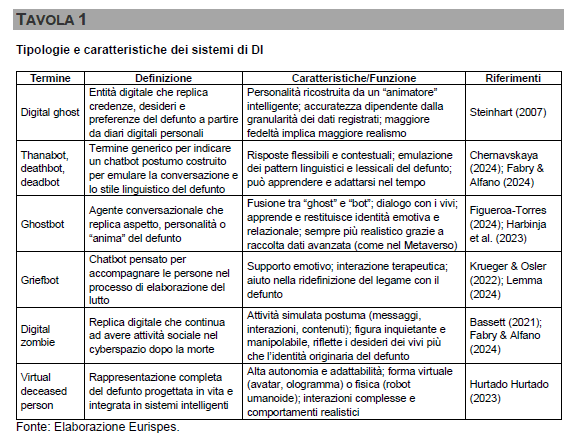

Nel Rapporto, la digital immortality viene raccontata come la capacità di “far sopravvivere” una persona sotto forma di replica conversazionale e, in prospettiva, anche audiovisiva. Il concetto operativo ruota intorno al deadbot, un chatbot basato su intelligenza artificiale che, usando dati lasciati in vita, tenta di simulare personalità, stile comunicativo, memoria e coerenza narrativa del defunto. La parola “tentare” è cruciale perché apre il vaso di Pandora: una replica non è una fotografia immobile, ma un sistema che può apprendere, adattarsi, evolvere e, soprattutto, derivare.

Questa deriva cambia il senso del lutto. Nella tradizione, la memoria è un processo interno, sostenuto da oggetti, luoghi, racconti. Con il deadbot la memoria diventa interattiva, reattiva, sempre disponibile. E quando la disponibilità diventa illimitata, l’elaborazione della perdita rischia di trasformarsi in una relazione prolungata con un’entità che non è più la persona, ma non è neppure un semplice ricordo.

Forme emergenti di immortalità tecnologica e differenze di scala

Eurispes mette la digital immortality in dialogo con altre tre strade che, nell’immaginario collettivo, vengono spesso confuse o sovrapposte. Distinguere serve a capire perché l’immortalità digitale si muove più velocemente: non richiede biotecnologie invasive né infrastrutture mediche, richiede soprattutto dati, potenza di calcolo e un mercato disposto a vendere “continuità”.

Life extension e la promessa di rallentare l’invecchiamento

La life extension riguarda interventi su invecchiamento biologico, terapie genetiche, farmaci anti-aging, strategie rigenerative. Anche quando il marketing la fa sembrare a portata di app, il cuore resta medico-scientifico e il percorso, per definizione, selettivo. È una promessa che parla al corpo.

La digital immortality invece parla alla relazione: non “vivere di più”, ma “restare” per chi rimane. Questo spostamento cambia anche la platea potenziale: non si rivolge solo a chi vuole prolungare la vita, ma a chi teme la perdita.

Cryonics e l’economia dell’attesa

La cryonics si fonda sulla criopreservazione del corpo dopo la morte clinica, sperando in un futuro risveglio quando la scienza potrà riparare danni e invertire processi. È un’industria che vive di attesa e di fiducia, e che richiede strutture, procedure, contratti, costi elevati. Nel Rapporto compaiono ordini di grandezza in dollari che corrispondono, a livello pratico, a cifre nell’ordine di centinaia di migliaia di euro per la criopreservazione completa, con varianti più “accessibili” per la sola conservazione del cervello.

La digital immortality scardina questa soglia: il “corpo” non serve, basta la traccia digitale. E la traccia digitale, per Millennials e Gen Z, è spesso sterminata.

Transumanesimo e identità aumentata

Il transumanesimo punta al superamento dei limiti biologici attraverso integrazione tecnologica nel corpo e nella mente. È una visione che implica scelte identitarie profonde. La digital immortality, invece, può nascere senza alcuna scelta esplicita: la replica può essere costruita da altri, con o senza consenso, e può diventare un oggetto di disputa tra eredi, piattaforme e imprese.

Qui si intravede il nucleo politico del Rapporto: l’identità digitale post mortem rischia di trasformarsi in una risorsa contendibile.

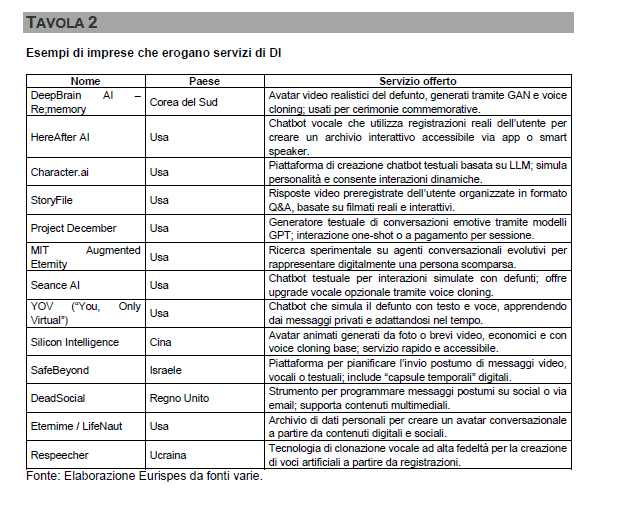

Digital afterlife industry: la filiera che trasforma i dati in presenza

Eurispes usa una definizione che merita di essere presa sul serio: Digital Afterlife Industry. Chiamarla “industry” significa riconoscere che non siamo davanti a esperimenti isolati, ma a una catena del valore che include raccolta dati, conservazione, addestramento, progettazione dell’interfaccia, distribuzione, assistenza, strategie di prezzo e, inevitabilmente, marketing.

Questa filiera somiglia alle industrie digitali già note, con una differenza decisiva: il cliente non compra intrattenimento o produttività, compra una forma di continuità emotiva. Il prodotto non promette un vantaggio funzionale, promette un sollievo, o almeno l’illusione di sollievo. E quando un’offerta si aggancia al dolore, la simmetria informativa tra chi vende e chi compra si rompe facilmente.

Dal dato al dialogo: come nasce un deadbot

Il Rapporto ricostruisce il processo come un sistema in fasi, e questa ricostruzione è utile perché sposta la discussione dal “si può fare?” al “come viene fatto e chi controlla cosa”.

La prima fase è la raccolta e conservazione delle impronte digitali: social, chat, mail, foto, video, note vocali. Qui entra in gioco la governance dei dati: chi li possiede, chi li concede, chi li eredita, chi li cancella.

La seconda fase è l’addestramento del modello, dove gli LLM diventano la macchina narrativa capace di produrre risposte plausibili. In questa fase nasce già un’ambiguità: il modello non ricostruisce la persona, ricostruisce una probabilità linguistica coerente con le tracce disponibili.

La terza fase riguarda la generazione del chatbot e la progettazione dell’interfaccia. È qui che l’esperienza diventa potente: una chat, una voce sintetica, un avatar. Più l’interfaccia somiglia a una presenza, più l’utente tende ad attribuirle intenzionalità.

La fase finale è la commercializzazione con servizi post-vendita. Ed è qui che la morte entra pienamente nella logica della retention: un prodotto che, per sua natura, può trasformarsi in abitudine.

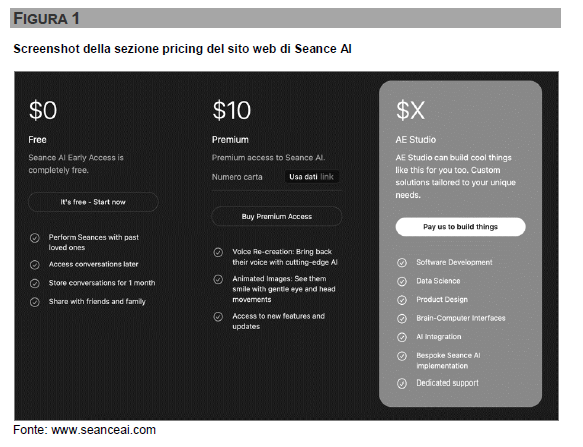

Il business system della digital immortality: valore, ricavi e dipendenze

Eurispes entra nel merito dei modelli economici, mostrando che la monetizzazione non è un dettaglio, è il motore che determina scelte di design e strategie di persuasione. Nel Rapporto compaiono formule di abbonamento mensile con prezzi in dollari che, tradotti in euro per ordine di grandezza, restano nella fascia di pochi euro al mese per piani base e sotto i dieci euro per piani più ricchi, con opzioni una tantum che equivalgono a decine o poche centinaia di euro. La dinamica non è diversa da molte app consumer: prova gratuita, upgrade, piani “illimitati”, gift card.

Poi c’è la formula pay-per-session, dove si paga la singola interazione e la conversazione viene misurata in token o caratteri. È una scelta che racconta molto: monetizzare il dialogo significa monetizzare il tempo emotivo. E quando un’esperienza è legata al lutto, il rischio è che l’azienda abbia interesse a incentivare sessioni frequenti, prolungate, continue.

In questo punto il Rapporto costruisce la domanda più scomoda: se il valore dell’impresa cresce con l’uso, l’impresa ha davvero incentivo a progettare un’esperienza che aiuti a “lasciare andare”?

I giovani italiani davanti al deadbot: studio qualitativo e dissoluzione dei confini

La parte empirica del Rapporto è costruita con un disegno quali-quantitativo. Da un lato ci sono quattro focus group realizzati tra maggio e giugno 2025, condotti online, con 17 partecipanti complessivi, 7 uomini e 10 donne, distribuiti tra Millennials e Gen Z. L’analisi avviene con reflexive thematic analysis, e la sensibilità del protocollo viene sottoposta a valutazione etica (con parere favorevole in primavera 2025).

Dall’altro lato c’è una survey online di maggio 2025 rivolta a italiani nati tra 1980 e 2007. I questionari completi raccolti sono 417, le risposte valide dopo data cleaning diventano 415. Il questionario viene preceduto da una descrizione del concetto di deadbot in logica di concept testing e utilizza un framework adattato da UTAUT2, cioè un impianto teorico pensato per capire determinanti dell’adozione tecnologica.

Il dato che spicca non è soltanto metodologico: è culturale. Nei focus group emerge quella che Eurispes chiama dissoluzione dei confini tra vita e morte. Non si parla più della morte come evento conclusivo, ma come trasformazione di stato, dove la relazione può essere “mantenuta” in forma mediata.

L’uso compassionevole e il nodo della bugia tecnologica

Tra i passaggi più disturbanti, perché narrativamente “comprensibili”, c’è l’ipotesi dell’uso compassionevole del deadbot. Nei focus group alcuni partecipanti immaginano scenari in cui l’illusione potrebbe avere funzione protettiva, per esempio con persone anziane fragili o con decadimento cognitivo, che potrebbero trovare conforto senza comprendere la natura sintetica dell’interlocutore.

Eurispes non presenta questa idea come soluzione facile, la mette in tensione con una domanda etica che non si risolve con una formula: è lecito decidere che la mistificazione sia necessaria per il bene di un soggetto vulnerabile? Qui la “bugia” non è narrativa, è una relazione quotidiana, capace di produrre memorie nuove, comportamenti nuovi, dipendenze nuove. La tecnologia, in questa prospettiva, non conserva il passato: lo riscrive.

Il mercato della disperazione e la monetizzazione della vulnerabilità

Nei focus group emerge una critica ricorrente all’idea che il deadbot diventi un’operazione commerciale. La formula che concentra l’angoscia è mercato della disperazione: la percezione che il dolore possa essere trasformato in leva di vendita e che la vulnerabilità del lutto diventi un asset su cui costruire dipendenza.

Il punto non è moralistico, è strutturale. Se l’utente è fragile, l’asimmetria con il venditore aumenta. Se il prodotto è progettato per sembrare “presenza”, l’utente può attribuirgli autenticità. Se il modello di ricavo premia l’uso continuativo, l’impresa può spingere su notifiche, promemoria, “momenti migliori” per tornare a parlare, anniversari, trigger emozionali. In altre parole, il lutto rischia di diventare un funnel.

Eurispes intercetta anche un’idea inquietante di perpetuazione: chi oggi usa il deadbot di un caro potrebbe, domani, diventare a sua volta un deadbot “da vendere” alla generazione successiva. La relazione affettiva si trasforma in catena di consumo intergenerazionale.

Consenso e autodeterminazione: perché il permesso non basta

Il Rapporto insiste su un nodo spesso sottovalutato: il problema del consenso. La regola intuitiva è semplice, “si fa solo se la persona ha dato il permesso”. Ma Eurispes mostra perché questa regola, da sola, non regge.

Il deadbot non è statico. È una tecnologia che può evolvere con l’apprendimento automatico e anche con l’uso, perché l’interazione con i vivi diventa a sua volta materiale di addestramento. Di conseguenza può accadere che, anche partendo da un consenso “informato”, nel tempo emerga un’entità che si allontana dall’identità originaria. Qui nasce il concetto di consenso imperfetto: una volontà parzialmente informata, difficile da revocare post mortem, e potenzialmente aggirabile dall’azione combinata di eredi e aziende.

Da questa prospettiva, il tema della regolazione non riguarda solo il consenso, ma anche il dissenso. Il Rapporto richiama l’idea di strumenti che permettano di formalizzare e far rispettare il rifiuto, con garanzie ex ante e controlli ex post, per evitare che il permesso diventi una delega totale sulla personalità digitale.

La survey di maggio 2025: campione, familiarità e uso quotidiano dell’AI

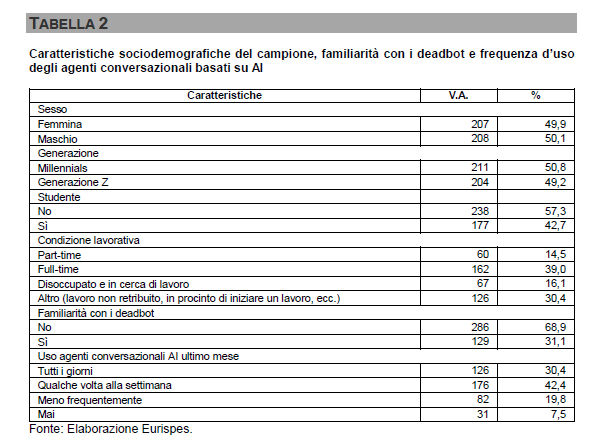

I numeri della survey aiutano a misurare quanto questa tecnologia sia già “vicina”, almeno come concetto, al pubblico giovane-adulto. Nel campione valido di 415 rispondenti, la distribuzione di genere è sostanzialmente bilanciata, con 207 donne (49,9%) e 208 uomini (50,1%). La composizione per coorte è quasi simmetrica: 211 Millennials (50,8%) e 204 Gen Z (49,2%). Gli studenti sono 177 (42,7%), mentre 238 (57,3%) non sono studenti, e la condizione lavorativa vede una componente full-time pari a 162 persone (39,0%), una parte part-time di 60 (14,5%), una quota di disoccupati in cerca di lavoro di 67 (16,1%) e una categoria “altro” di 126 (30,4%).

Il dato più interessante riguarda la familiarità con i deadbot: 129 persone (31,1%) dichiarano conoscenza pregressa, 286 (68,9%) no. E quando Eurispes chiede la frequenza d’uso di agenti conversazionali basati su AI nell’ultimo mese, emerge una normalizzazione: 126 rispondenti (30,4%) li usano tutti i giorni, 176 (42,4%) qualche volta a settimana, 82 (19,8%) meno frequentemente, 31 (7,5%) mai. Il deadbot è ancora una frontiera, ma l’interazione con chatbot e assistenti vocali è già una pratica corrente.

In questo quadro Eurispes segnala un punto metodologico e culturale insieme: tra Millennials e Gen Z non si osservano differenze statisticamente significative tali da separare nettamente le due coorti. La sensibilità verso la digital immortality appare convergente, e questa convergenza racconta un cambiamento generazionale più ampio: la morte è sempre più un tema secolarizzato e trattato in modo pragmatico, anche quando resta emotivamente esplosivo.

Due Italie emotive: uncanny-averse e thoughtfully curious

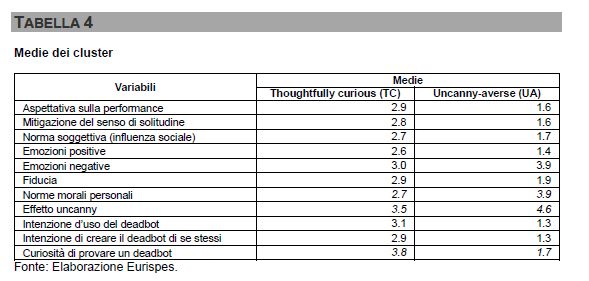

La cluster analysis nel Rapporto non produce una frammentazione complessa, ma una divisione netta in due profili, selezionata come soluzione ottimale anche grazie a un indice di Silhouette pari a 0,52, che indica una partizione abbastanza definita. Il cluster più numeroso viene chiamato Uncanny-averse, con 242 persone, pari al 58%. È il gruppo che vive la tecnologia come inquietante, e qui il riferimento è all’effetto uncanny: quando qualcosa assomiglia troppo a un umano senza esserlo davvero, l’esperienza diventa perturbante.

Il secondo cluster è Thoughtfully curious, 173 persone, pari al 42%. È un profilo che non si dichiara entusiasta, ma curiosamente disposto a sperimentare in certe condizioni, con una percezione più neutra. Le differenze raccontano una frattura sottile. Sul piano di genere, Eurispes registra una differenza significativa: nel cluster Uncanny-averse le donne sono il 54,5% e gli uomini il 45,5%, mentre nel cluster Thoughtfully curious gli uomini salgono al 53,6% e le donne scendono al 43,4%. Sulla variabile generazionale la differenza non risulta significativa, e questo rafforza l’idea di convergenza tra Millennials e Gen Z.

Un dettaglio parla di adozione tecnologica generale: chi è cautamente curioso tende a usare più frequentemente agenti conversazionali AI. Nel cluster Thoughtfully curious l’uso quotidiano arriva al 35,3%, mentre negli Uncanny-averse è al 26,9%. La tecnologia non “spiega” tutto, ma orienta la familiarità emotiva verso l’interazione con un interlocutore non umano.

Rischi psicologici: lutto irrisolto, attaccamento disfunzionale, dipendenza emotiva

Eurispes non riduce i rischi a un allarme generico. Li nomina e li colloca nel comportamento concreto: lutto irrisolto, attaccamento disfunzionale, fino a forme di assuefazione e dipendenza. Il deadbot può interferire con l’elaborazione naturale della perdita, soprattutto quando l’utente si trova in una condizione di vulnerabilità emotiva.

Qui la promessa di reciprocità è una trappola. La conversazione produce l’illusione di presenza autentica e di risposta “personale”, e questo può spostare il baricentro dal ricordare al continuare. Il rischio non è solo restare agganciati, ma sostituire la memoria reale con una simulazione duratura, ambigua, potenzialmente invasiva.

Nei focus group affiora anche la possibilità di un uso positivo, ma con una condizione implicita: la tecnologia come strumento dentro un percorso guidato. Un partecipante osserva che potrebbe alleviare la sofferenza quando “si trasforma in mancanza”, un altro immagina un ruolo di supporto psicologico, non di sostituzione. Il Rapporto cita anche l’idea di regolamentare i deadbot come dispositivi medici, proprio per mettere paletti di qualità e responsabilità. Ma Eurispes considera questa strada difficilmente plausibile su larga scala, perché l’opportunità di business spinge verso la consumerizzazione del prodotto.

In questo punto si apre un secondo rischio spesso ignorato: non solo i vivi che interagiscono, ma anche i vivi che decidono di farsi replicare. Eurispes nota una dinamica controintuitiva: sapere che “poi si potrà parlare” potrebbe alimentare la credenza di avere una seconda chance per sistemare relazioni, confessare segreti, spiegare silenzi. E questa credenza può produrre deresponsabilizzazione nel presente, delegando a una macchina la gestione postuma di legami che, invece, richiedono decisioni oggi.

Anno 2049: il mondo dopo la morte come avvertimento narrativo

Eurispes chiude con un gesto insolito e, proprio per questo, efficace: chiede a ChatGPT un racconto distopico su un mondo dominato dai deadbot. Non è una previsione, è un dispositivo retorico per visualizzare gli esiti estremi di scelte economiche, psicologiche e politiche.

Nel racconto, la morte non viene sconfitta, ma diventa conversabile. Il deadbot diventa infrastruttura sociale, fino a ipotizzare un “Ministero dell’Identità Digitale” e un sistema che costruisce l’io postumo come routine. E poi arriva la parte più inquietante perché perfettamente coerente con il capitalismo delle piattaforme: colloqui a pagamento con i defunti, versioni gratuite a tempo limitato, upgrade per voce e ambienti immersivi, pubblicità che usano la voce di una madre, manipolazioni, hacking, generazioni che crescono con genitori sintetici.

Quella distopia funziona perché non inventa un mostro: estende logiche già viste altrove, applicandole al punto più sacro e più vulnerabile dell’esperienza umana. Ed è qui che “Il mercato dell’immortalità” diventa un Rapporto che parla anche al presente: non siamo davanti a un futuro remoto, siamo davanti a un settore che può nascere in modo ordinato o predatorio, e la differenza la fanno regole, cultura e responsabilità.

FAQ

Che cos’è un deadbot e in cosa si distingue da un semplice archivio di ricordi?

Un deadbot è un agente conversazionale basato su intelligenza artificiale che usa dati lasciati in vita per simulare dialogo, stile comunicativo e coerenza della persona defunta. A differenza di un archivio, risponde e genera nuove interazioni, producendo continuità relazionale e non solo conservazione.

Perché Eurispes parla di “digital afterlife industry”?

Perché la digital immortality non è un singolo prodotto, ma una filiera che include raccolta e conservazione dati, addestramento, interfacce, distribuzione, assistenza e monetizzazione. Chiamarla industria significa riconoscere incentivi economici e modelli di ricavo che influenzano il design dell’esperienza.

Quali sono i principali rischi psicologici evidenziati dal Rapporto?

Eurispes mette a fuoco lutto irrisolto, attaccamento disfunzionale e possibili forme di dipendenza emotiva. Il deadbot può interferire con l’elaborazione della perdita sostituendo la memoria con una simulazione persistente e ambiguamente “presente”.

Il consenso del defunto risolve il problema etico e legale?

No, perché anche con consenso esplicito può emergere un consenso imperfetto. Il deadbot può evolvere nel tempo e allontanarsi dall’identità originaria, e la volontà post mortem può diventare difficile da revocare o da far rispettare se aziende ed eredi hanno potere di intervento.

Che cosa suggerisce Eurispes sul piano della regolazione?

Il Rapporto indica come piste plausibili soglie d’età, obblighi informativi e avvertenze sulla natura sintetica del deadbot, oltre a iniziative educative e forme di sorveglianza indipendente sulle condotte aziendali per tutelare il benessere psicologico dei consumatori.

Che cosa raccontano i dati della survey sui giovani italiani?

Nel campione valido di 415 rispondenti, l’uso di agenti conversazionali AI è già comune e una parte significativa dichiara familiarità con il concetto di deadbot. La cluster analysis distingue tra Uncanny-averse (58%) e Thoughtfully curious (42%), mostrando una frattura più emotiva che generazionale.

Iscriviti alla Newsletter

Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.

Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU...