La recente Relazione annuale 2025 sulla politica dell’informazione per la sicurezza, resa pubblica dagli Organismi Informativi, offre un quadro molto dettagliato sulle principali direttrici che hanno guidato l’azione di intelligence nel corso del 2024. Si tratta di un documento che mette in evidenza le sfide strategiche, le criticità e le minacce a cui è esposta l’Italia nel contesto internazionale, fornendo al contempo una chiave di lettura approfondita sull’evoluzione geopolitica e tecnologica degli ultimi mesi. L’obiettivo di questa pubblicazione, come precisato nelle note introduttive, è duplice: condividere i risultati dell’azione di intelligence con il Parlamento — e di conseguenza con la comunità nazionale — e delineare l’alto livello di complessità che oggi caratterizza il panorama della sicurezza, sia interna sia internazionale.

In questo articolo, illustreremo nel dettaglio i contenuti più salienti della Relazione, focalizzandoci sulle aree di instabilità geopolitica, sulle nuove forme di competizione globale, sulle sfide legate alle migrazioni e ai cambiamenti climatici, nonché sulle minacce di natura cyber che hanno assunto un ruolo sempre più rilevante. L’analisi si soffermerà inoltre sulle iniziative che l’intelligence italiana ha messo in campo per tutelare l’interesse nazionale in modo coerente con i principi costituzionali e in linea con gli orientamenti di governo.

Le ragioni di un quadro in costante deterioramento

Il documento sottolinea come il 2024 abbia registrato il numero più alto di conflitti armati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ben 56, a testimonianza di un quadro securitario in evidente deterioramento. Le cause di questa situazione sono molteplici:

Erosione dell’ordine internazionale: la Relazione evidenzia una progressiva messa in discussione degli assetti globali definiti dopo il 1945. A determinare questa erosione concorrono tanto le tensioni tra potenze (ad esempio nei rapporti tra Stati Uniti, Russia e Cina), quanto l’emergere di nuovi attori che rivendicano spazi di influenza.

Instabilità endemica in diversi quadranti: dal Medio Oriente all’Africa, passando per lo scenario russo-ucraino, le crisi locali e regionali si intersecano, alimentando instabilità e generando una pericolosa “interconnessione dei rischi”. La continua rottura degli equilibri coinvolge infatti un crescente numero di paesi, generando flussi migratori, competizioni sulle risorse e riallineamenti diplomatici.

Terrorismo jihadista e minacce ibride: l’aggravarsi di alcuni conflitti, in particolare nel Medio Oriente, ha offerto nuove opportunità di rilancio alle organizzazioni jihadiste come al Qaida e DAESH. A ciò si aggiungono minacce più sfumate, come la guerra ibrida e le azioni di disinformazione condotte da attori statuali e non statuali.

Accelerazione tecnologica: la diffusione di strumenti digitali e di nuove tecnologie (tra cui intelligenza artificiale e quantum computing) amplia le superfici di attacco e crea nuovi scenari in cui possono agire cybercriminali, gruppi terroristici e persino governi ostili. La capacità di “isolare” e radicalizzare individui all’interno di “spazi virtuali” paralleli rende il monitoraggio ancora più complesso.

Principali aree di crisi e instabilità

Conflitto in Ucraina: il terzo anno di guerra

Uno dei focus principali della Relazione è l’aggiornamento sulla crisi russo-ucraina. L’intelligence italiana ha dedicato notevoli risorse nel monitorare l’evoluzione di un conflitto giunto al terzo anno, dove la Russia sembra aver assunto l’iniziativa militare in diversi settori del fronte. Le Forze di Mosca hanno ottenuto guadagni territoriali significativi, sebbene a costo di perdite umane elevate, mentre l’Ucraina si trova in difficoltà per la carenza di munizioni di artiglieria e difesa aerea, oltre che per l’incapacità di addestrare contingenti su vasta scala.

Il 2024 si è chiuso in un clima di attesa rispetto ai possibili negoziati del 2025, condizionati dal cambiamento di Amministrazione negli Stati Uniti. Il Cremlino, intanto, confida in un calo del sostegno occidentale a Kiev, puntando a trasformare il conflitto in un braccio di ferro estenuante. La Relazione sottolinea la necessità di una valutazione strategica degli impegni presi dall’Italia e dai partner europei, al fine di evitare shock energetici e contraccolpi economici dovuti al protrarsi della guerra.

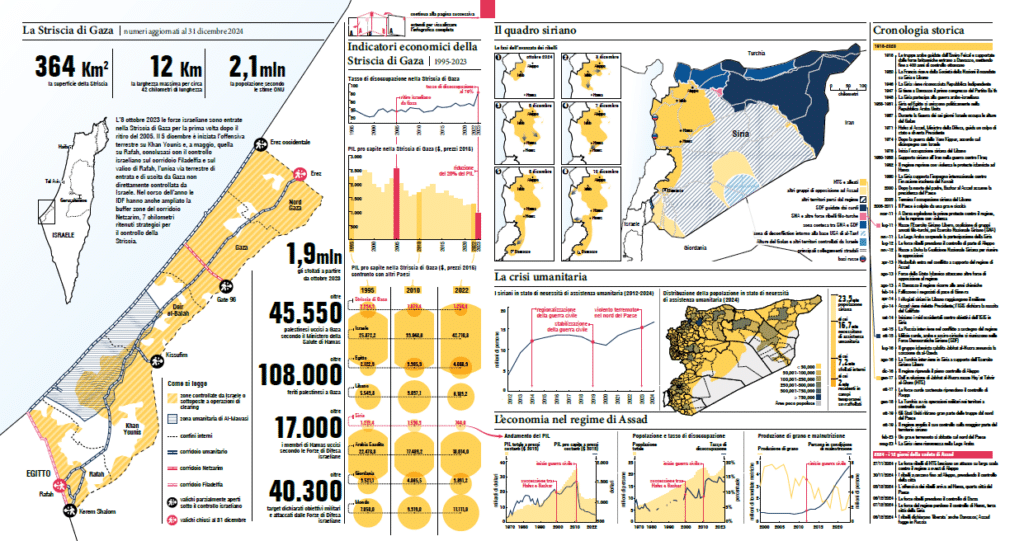

Medio Oriente in fiamme: tra Gaza, Libano e Siria

Sul fronte mediorientale, la crisi esplosa nell’ottobre 2023 tra Israele e Hamas si è estesa a tutto il 2024 con ricadute catastrofiche. Il conflitto a Gaza ha provocato un dramma umanitario di grande portata, mentre la tensione si è estesa al Libano, con l’apertura di un secondo fronte contro Hezbollah, e alla Siria, dove il regime di Bashar al Assad è collassato in seguito all’offensiva di gruppi ribelli salafiti.

Lo scenario appare ulteriormente aggravato dal ruolo di altri attori regionali, quali Iran e milizie sciite (Houthi), che hanno contribuito all’innalzamento della tensione nella zona del Mar Rosso. L’Italia, attraverso la missione di sicurezza marittima ASPIDES, ha lavorato per proteggere le navi commerciali in transito, mentre sul fronte diplomatico si è assistito a uno sforzo costante di mediazione da parte di Stati Uniti, Egitto e Qatar. La Relazione sottolinea che la permanenza del contingente italiano in UNIFIL, in Libano, ha costituito un elemento di stabilità, sebbene alcuni incidenti abbiano mostrato come il “fattore di rischio” rimanga elevato anche per i peacekeeper.

Il terrorismo jihadista

Il conflitto tra Israele e Hamas ha dato nuova linfa al terrorismo jihadista, con al Qaida e DAESH che hanno sfruttato la crisi mediorientale per ispirare atti violenti in Europa, specialmente contro obiettivi ebraici o israeliani. Il numero di attentati è raddoppiato rispetto al 2023 e preoccupa la presenza di minori e giovanissimi tra gli esecutori materiali.

In parallelo, la Siria post-Assad potrebbe favorire il rafforzamento di cellule locali di DAESH, con possibili ricadute in Europa a causa della liberazione di detenuti jihadisti in precedenza ristretti in campi di prigionia. Il documento evidenzia anche la pericolosa proiezione esterna dell’Islamic State Khorasan Province (ISKP), responsabile di attentati particolarmente letali in Iran e Russia.

Nuove forme di competizione globale

La seconda parte del documento, dedicata alle sfide globali di più ampio respiro, mette in evidenza alcuni trend che, pur non essendo legati a un singolo conflitto, condizionano fortemente la stabilità complessiva:

Cambiamenti demografici e migrazioni: la popolazione mondiale continua a crescere, ma con tassi molto differenziati. In particolare, l’Africa registra incrementi notevoli, mentre l’Europa è interessata da un progressivo invecchiamento e da un calo demografico. Questa dinamica, unita agli effetti dei conflitti e dei cambiamenti climatici, alimenta flussi migratori sempre più complessi. L’Italia, per ragioni geografiche, si trova esposta ai flussi nel Mediterraneo e, secondo la Relazione, l’intelligence sta monitorando possibili infiltrazioni terroristiche attraverso le rotte migratorie irregolari.

- Il peso crescente della tecnologia: oltre metà della popolazione mondiale è coperta da rete mobile 5G, e gli investimenti in intelligenza artificiale e quantum computing sono in costante crescita. Stati Uniti, Cina e alcune potenze europee si contendono la supremazia in questi settori, fondamentali non solo per lo sviluppo economico, ma anche per la sicurezza nazionale. La corsa tecnologica crea spazi di competitività e vulnerabilità: il furto di dati, gli attacchi informatici e la manipolazione dell’informazione rappresentano sfide che l’intelligence deve affrontare con strumenti sempre più avanzati.

- Cambiamenti climatici e instabilità: eventi naturali estremi, siccità e insicurezza alimentare accentuano l’instabilità di regioni già fragili. La Relazione sottolinea come il deterioramento ambientale possa tradursi in competizioni per l’accesso alle risorse (acqua, terre coltivabili), generando ondate migratorie e conflitti per il controllo di bacini idrici strategici.

- Disuguaglianze sociali: i dati sulla povertà estrema (persone che vivono con meno di 2,15 dollari al giorno) indicano che oltre 700 milioni di individui nel mondo versano in condizioni di grave precarietà economica. Questa situazione alimenta tensioni sociali e alimenta i fenomeni di radicalizzazione e criminalità organizzata, poiché le organizzazioni jihadiste e i gruppi paramilitari spesso trovano consenso in contesti di miseria estrema.

La posizione dell’Italia e le priorità dell’intelligence

All’interno di questo scenario complesso, la Relazione evidenzia come l’Italia si muova su più fronti per tutelare gli interessi nazionali:

Sicurezza delle infrastrutture critiche: la difesa di settori come energia, trasporti e telecomunicazioni è ritenuta cruciale, soprattutto in vista di possibili attacchi cyber. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e gli apparati di intelligence lavorano in sinergia per prevenire incursioni tecnologiche che potrebbero mettere in ginocchio servizi essenziali.

Contrasto alle ingerenze straniere: un’attenzione particolare è rivolta alle università e ai centri di ricerca, considerati poli di eccellenza italiana che potrebbero subire tentativi di sottrazione di know-how da parte di attori ostili. La Relazione segnala un piano d’azione nazionale volto a proteggere la libertà di ricerca scientifica e al tempo stesso evitare che tecnologie sensibili finiscano nelle mani sbagliate.

Tutela delle rotte commerciali: con la partecipazione a missioni come ASPIDES, l’Italia si propone di garantire la sicurezza dei traffici marittimi, specialmente in zone critiche come il Mar Rosso, dove le milizie Houthi hanno condotto azioni offensive contro navi dirette in Europa. Si tratta di un aspetto fondamentale per un paese con una forte vocazione export come il nostro.

Prevenzione delle minacce ibride: manipolazione delle informazioni, cyberattacchi, ingerenza elettorale e disinformazione rappresentano le nuove sfide che l’intelligence deve fronteggiare. La “minaccia ibrida” si muove su piani paralleli (fisici, digitali e psicologici) e mette in discussione la sicurezza tradizionalmente intesa.

Intelligenza artificiale: opportunità e rischi

Uno degli elementi più innovativi della Relazione Annuale 2025 è l’inserto dedicato all’intelligenza artificiale (IA), considerata un fattore dirompente nello sviluppo globale. L’IA può migliorare la competitività di un paese, favorire la modernizzazione dell’apparato produttivo e potenziare gli strumenti a disposizione degli analisti dell’intelligence. Tuttavia, apre anche scenari preoccupanti:

Manipolazione dell’informazione: dai deepfake alle campagne di disinformazione automatizzate, l’IA può facilitare la creazione di contenuti falsi difficili da distinguere dal reale. Ciò mette a rischio la credibilità delle istituzioni e la coesione sociale, soprattutto in periodi sensibili come le campagne elettorali.

Applicazioni militari: lo sviluppo di sistemi d’arma autonomi o semiautonomi pone questioni etiche e giuridiche. Il rischio è che attori ostili sfruttino l’IA per condurre operazioni militari o terroristiche ad altissima precisione, riducendo i margini di errore e aumentando l’impatto distruttivo.

Minaccia alla privacy: la raccolta e l’analisi di enormi quantità di dati (Big Data) può porre problemi di tutela della riservatezza, se non si definiscono normative chiare e controlli efficaci. L’IA amplifica la capacità di tracciare individui e organizzazioni, creando potenziali abusi se tale potere finisce nelle mani sbagliate.

Un impegno costante per la sicurezza

In sintesi, la Relazione annuale 2025 sulla politica dell’informazione per la sicurezza offre un quadro esaustivo dei fattori che rendono il panorama odierno particolarmente instabile, incerto e competitivo. L’Italia si ritrova al centro di questa complessità, dovendo bilanciare esigenze di difesa, tutela delle eccellenze tecnologiche e garanzia delle libertà fondamentali.

Le strategie intraprese dall’intelligence italiana (e coordinate con i partner internazionali) mostrano come, di fronte a minacce multiformi e sempre più integrate tra loro, sia necessario adottare una visione d’insieme e una cooperazione rafforzata. Solo attraverso una costante capacità di analisi, prevenzione e adattamento sarà possibile mantenere la sicurezza del Paese e contribuire alla stabilità di uno scenario globale in rapida evoluzione.

Come evidenziato dal documento, l’azione degli Organismi Informativi nel 2024 — e il lavoro che continuerà nel 2025 — mira a consolidare un sistema di intelligence moderno, capace di rispondere alle sfide globali, preservando i valori costituzionali e le prerogative democratiche. La trasparenza e la condivisione dei risultati con il Parlamento e i cittadini rappresentano un passo significativo per rendere la sicurezza nazionale un bene comune, riconosciuto e sostenuto dall’intera società.

Iscriviti alla Newsletter

Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.

Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.