Francesca Albanese è oggi una delle figure più discusse a livello internazionale, nel pieno del conflitto tra Israele e Gaza. In un momento in cui l’invasione israeliana della Striscia riaccende non solo tensioni politiche ma anche il dibattito umanitario globale, il ruolo della relatrice speciale ONU per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati assume contorni sempre più divisivi, soprattutto in Occidente. Le sue prese di posizione, considerate da molti come una voce isolata di denuncia morale, vengono contemporaneamente bollate dai critici come un veicolo di retoriche antisemite o, in casi estremi, come aperture alla propaganda di Hamas.

Le accuse e il contesto politico-mediatico

Tra le critiche più frequenti rivolte ad Albanese vi è quella di connivenza ideologica con Hamas, una narrazione che circola con insistenza nelle campagne online orchestrate da ambienti filoisraeliani alcune delle quali sponsorizzate dallo stesso stato ebraico. Un’accusa grave, tanto più perché la diplomatica italiana è oggi soggetta a una sanzione unilaterale degli Stati Uniti, un atto giudicato da diversi esperti borderline sul piano del diritto internazionale. Questa sanzione, imposta a un funzionario dell’ONU in carica, ha suscitato interrogativi sulla legittimità dell’intervento statunitense e sulle pressioni politiche esercitate da alcuni governi rispetto alla funzione di osservatori internazionali in zone di guerra.

La doppia percezione: spina nel fianco o voce morale

Nel mondo occidentale Francesca Albanese è descritta da alcuni come una figura “scomoda”, una spina nel fianco delle diplomazie che evitano di usare la parola “genocidio”. Ma per molti altri — soprattutto tra attivisti per i diritti umani, giornalisti indipendenti e analisti del Sud globale — rappresenta l’unica voce credibile e non allineata a raccontare l’orrore quotidiano vissuto a Gaza. Le sue parole, i suoi report e le sue apparizioni pubbliche hanno fatto breccia in una fetta significativa dell’opinione pubblica che, attraverso i social, la celebra come “un’eroina della verità”. In particolare, le sue denunce sulla fame come strumento bellico, le amputazioni subite da bambini palestinesi e la sistematica distruzione delle infrastrutture civili hanno generato milioni di reazioni online.

Il titolo provocatorio e il dato strutturato

La ricerca condotta da Matrice Digitale ha scelto volutamente un titolo ossimorico: “Francesca Albanese tra Nobel e antisemitismo”. Il dato empirico parte dall’analisi di 564.454 post pubblicati su X dal 7 ottobre 2023 — giorno dell’attacco di Hamas contro Israele — fino al 20 luglio 2025. I contenuti analizzati fanno riferimento al profilo ufficiale di Francesca Albanese. Dai dati emergono oltre 20 milioni di like, 7,4 milioni di condivisioni, 275.000 citazioni e oltre 1 milione di commenti: una mole che evidenzia quanto la figura della relatrice sia al centro di un engagement digitale dirompente.

L’attività del profilo X

Con appena 1.925 tweet pubblicati dal profilo ufficiale, Albanese ha generato oltre 11 milioni di like, più del 50% del totale registrato nei post che la riguardano. I commenti sui suoi contenuti risultano 492.243 sul milione circa.

Tra i post più virali si segnalano:

- Quello sulla flottiglia internazionale diretta verso Gaza

- Il tweet del 12 luglio 2025, in cui ringrazia per la solidarietà ricevuta da tutto il mondo

- Il post del 21 giugno 2025, in cui denuncia che Israele avrebbe amputato il maggior numero di bambini nella storia recente

Le parole chiave e il loro peso

Tra le keyword più citate nei 564.454 tweet analizzati, spiccano:

- Albanese + Hamas: 52.870 menzioni

- Albanese + antisemita: 15.973 menzioni

- Albanese + Nobel: 1.040 menzioni

Questi dati dimostrano come il frame critico sia fortemente incentrato su antisemitismo e Hamas, mentre la parola Nobel, comparsa con frequenza solo negli ultimi due mesi, resta marginale in termini assoluti ma significativa sul piano simbolico.

L’analisi degli indici: gradimento, viralità e dibattito

Matrice Digitale ha elaborato come consuetudine i suoi tre indici distinti: gradimento, viralità e dibattito, prendendo in esame quattro keyword centrali che dominano il discorso associato a Francesca Albanese:

- Nobel

- Antisemita

- Hamas

I risultati comparati degli indici

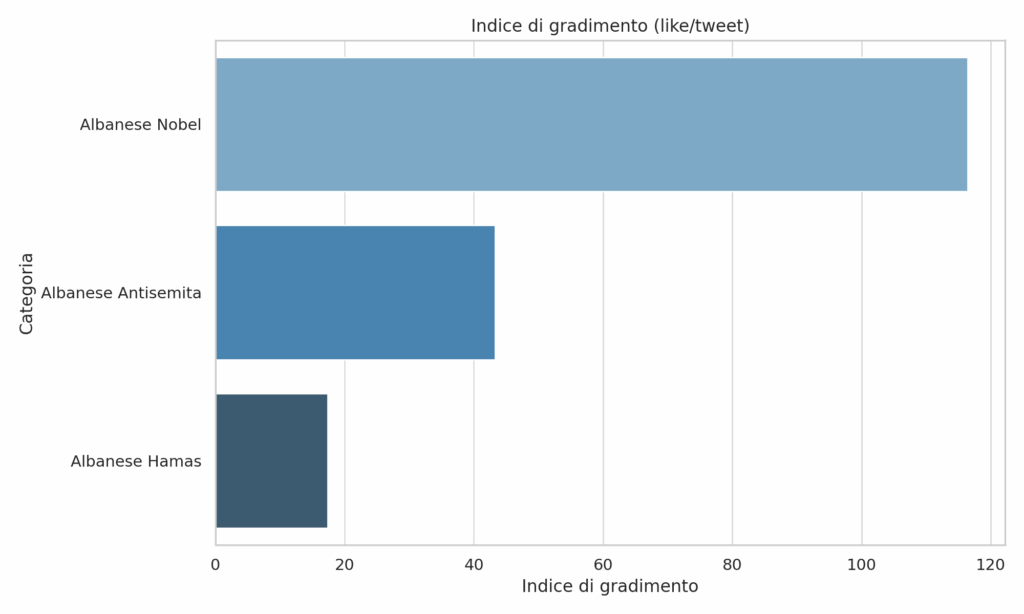

Indice di gradimento

Il binomio Albanese + Nobel genera un sentiment positivo nettamente superiore rispetto agli accoppiamenti negativi con “antisemita” e “Hamas”.

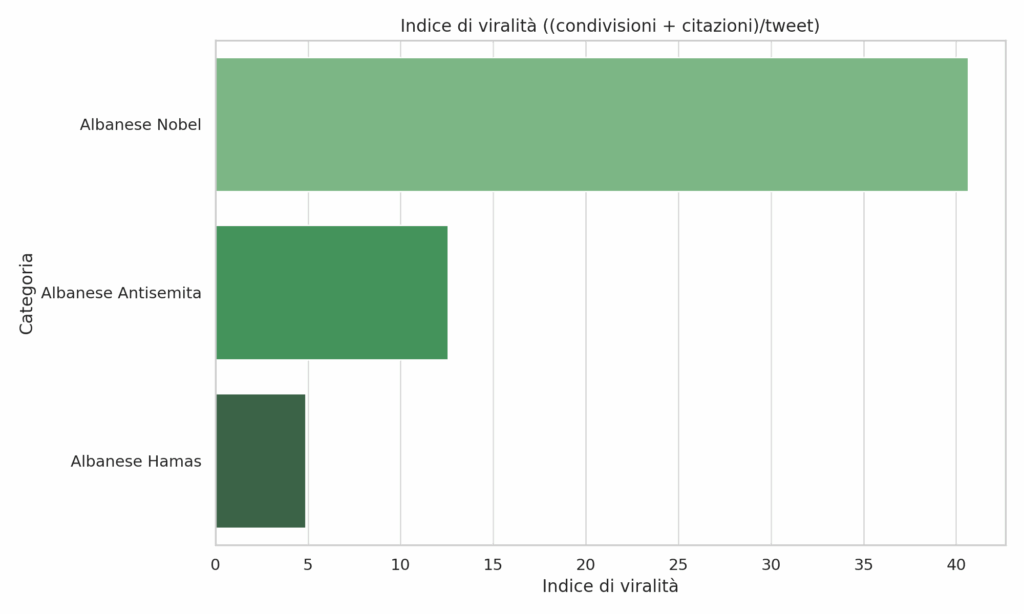

Indice di viralità

Anche sotto il profilo delle condivisioni, il contenuto associato a “Nobel” ha più successo rispetto a quelli critici. Gli utenti tendono a diffondere post di appoggio o celebrazione piuttosto che accuse.

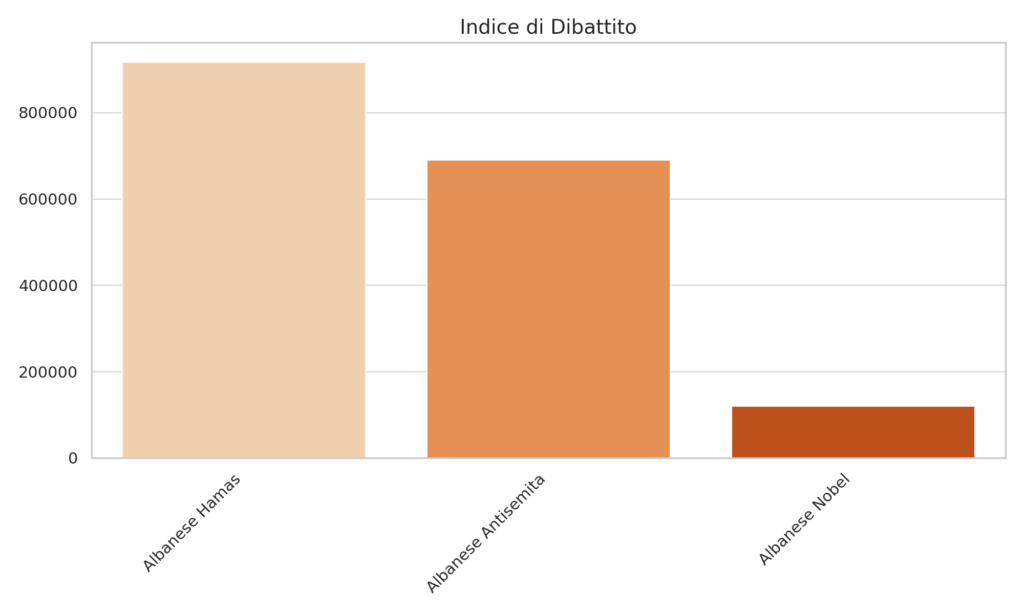

Indice di dibattito

Diversamente, l’analisi del dibattito mostra una prevalenza di commenti sui contenuti associati a “Albanese antisemita”. È il terreno di scontro principale, alimentato da bot, opinion leader e account filo-israeliani. Le keyword “antisemita” e “Hamas” risultano più polarizzanti rispetto a “Nobel”, che invece agisce come segno di supporto unidirezionale.

Un nodo irrisolto e un’icona mediatica globale

La ricerca ha individuato un nervo scoperto nel discorso pubblico globale. Francesca Albanese è percepita come figura morale o minaccia diplomatica, a seconda della lente con cui la si osserva. L’assenza di una posizione neutra dimostra quanto la retorica attorno al conflitto israelo-palestinese abbia ormai travalicato i confini della politica e si sia sedimentata come disputa etica e narrativa. Da un lato, la sua candidatura al Premio Nobel per la pace viene sostenuta da chi vede nel suo lavoro una forma di verità scomoda. Dall’altro, le accuse di antisemitismo e collusione con Hamas sono usate come leva per delegittimarne il ruolo e isolarla diplomaticamente.

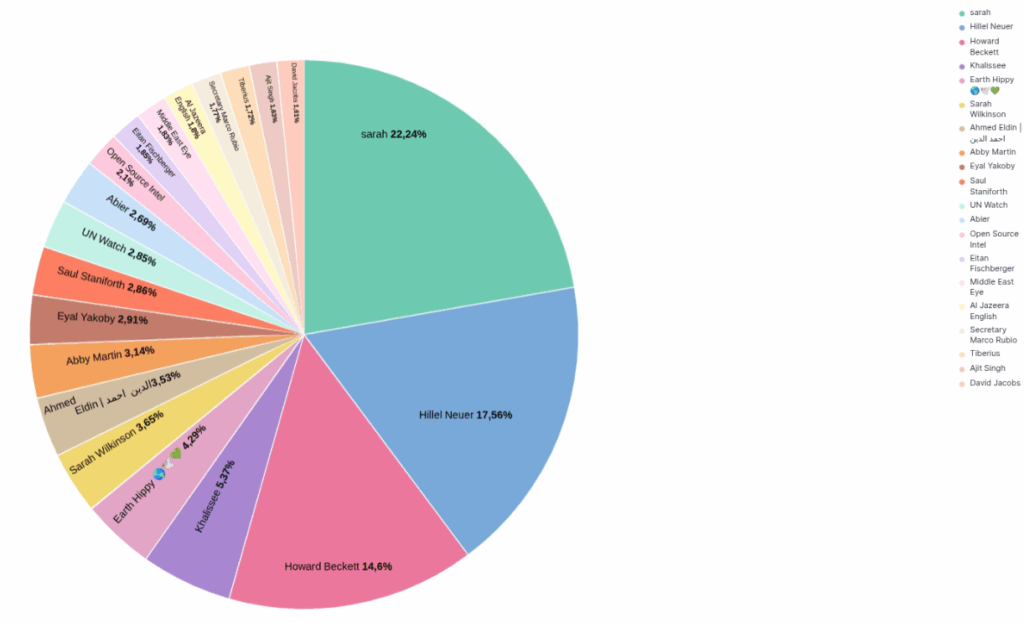

Profili X: supporters e detrattori di Francesca Albanese

Francesca Albanese è la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni fortemente critiche nei confronti delle politiche israeliane, che ha definito come genocidio, apartheid e occupazione illegale. La sua figura genera una polarizzazione evidente tra sostenitori e detrattori: da un lato viene celebrata dagli attivisti pro-palestinesi per il suo coraggio e l’impegno nella difesa dei diritti umani; dall’altro, è oggetto di durissime accuse da parte di ambienti pro-israeliani, che la identificano come antisemita, negazionista e complice del terrorismo. Un’analisi condotta sui profili presenti su X mostra chiaramente questa spaccatura. Sono stati selezionati i profili maggiormente attivi e influenti che hanno commentato Francesca Albanese fino al 27 luglio 2025 incamerando un numero maggiore di consensi complessivi da parte del pubblico.

I profili si suddividono in tre macro-categorie: sostenitori, critici e neutrali/reportistici. I sostenitori amplificano le sue dichiarazioni e difendono il suo ruolo, denunciando come intimidatorie le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. I critici, invece, la accusano di gravi violazioni etiche e professionali, chiedendo la sua rimozione e supportando le misure restrittive statunitensi. In mezzo, alcuni canali giornalistici si limitano a riportare i fatti, pur con toni e selezioni editoriali differenti. Tra i profili sostenitori, figure come Howard Beckett, Sarah Wilkinson, Abby Martin e Khalissee hanno pubblicamente espresso ammirazione per Albanese, definendola una “voce per l’umanità”, una “dissidente coraggiosa” e una “eroina morale”. Questi utenti condividono ampiamente i suoi rapporti, come quello sull’economia del genocidio, e criticano le sanzioni statunitensi come un tentativo di censurare la verità. Alcuni arrivano a proporla per il Premio Nobel per la Pace, sottolineando l’impatto dei suoi interventi e la capacità di denunciare i crimini commessi contro la popolazione palestinese. Tra i critici più attivi, spiccano Hillel Neuer, UN Watch, Open Source Intel, Eyal Yakoby e Eitan Fischberger. Nei loro post, Francesca Albanese viene descritta come una figura “antisemita”, “bugiarda”, “pro-Hamas” e “negazionista degli stupri” avvenuti durante il massacro del 7 ottobre. Viene anche messo in discussione il suo titolo di avvocato e l’autenticità del suo ruolo istituzionale. La narrazione proposta da questi profili è incentrata sul discredito personale e professionale, sostenuta da dossier, video e affermazioni taglienti. I contenuti rilanciati si allineano spesso con le posizioni ufficiali di senatori come Marco Rubio, che ha personalmente promosso le sanzioni contro Albanese, accusandola di fomentare una “guerra politica” contro Stati Uniti e Israele. Tra i profili giornalistici con approccio più neutrale, ma comunque tendenzialmente orientato, si collocano Middle East Eye e Al Jazeera English. Queste testate danno ampio spazio ai contenuti e ai rapporti redatti da Albanese, amplificandone la voce e riportando le sue denunce contro Israele, pur mantenendo una certa distanza editoriale. Tuttavia, la scelta dei contenuti rilanciati e il contesto delle pubblicazioni dimostrano una simpatia latente per la narrazione pro-palestinese. La mappa che emerge da questa ricognizione evidenzia come il posizionamento su Francesca Albanese sia diventato un indicatore ideologico. I sostenitori appartengono prevalentemente al mondo dell’attivismo pro-Palestina, della sinistra globale e del giornalismo indipendente. I critici, invece, provengono da ambienti istituzionali americani, think tank pro-Israele e piattaforme vicine all’informazione tradizionale. La figura di Albanese è diventata così un punto di frizione nel dibattito globale sulla questione israelo-palestinese, in cui anche la narrazione social gioca un ruolo strategico. Nel complesso, l’impatto comunicativo di Francesca Albanese non risiede solo nei suoi report ufficiali, ma anche nell’effetto moltiplicatore generato dal sostegno online e dalla reazione ostile dei suoi oppositori. Questo dualismo si traduce in una vera e propria battaglia narrativa in cui le sue parole vengono amplificate, contestate, manipolate o usate come armi politiche in una guerra mediatica ormai globale.

Gli hashtag più usati

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati, è una figura altamente divisiva nel discorso pubblico globale. La sua visibilità su X (ex Twitter) è cresciuta esponenzialmente, alimentata da una rete di hashtag che ne riflettono la ricezione polarizzata. Da un lato, i sostenitori la celebrano come voce della verità su genocidio e occupazione israeliana; dall’altro, i critici la accusano di parzialità anti-israeliana e di retorica estrema.

Attraverso un’analisi condotta su centinaia di migliaia di post pubblici fino al 20 luglio 2025, è emersa una netta prevalenza di hashtag pro-palestinesi e di sostegno ad Albanese, con un’assenza quasi totale di tag riconducibili al campo critico. Questa asimmetria linguistica rappresenta un indicatore significativo del posizionamento discorsivo che circonda la figura dell’esperta ONU.

Hashtag dominanti e assenza di opposizione: polarizzazione netta

Dall’analisi dei 50 hashtag più ricorrenti, emerge un pattern linguistico centrato su concetti quali genocidio, occupazione, resistenza e boicottaggio. Gli stessi termini sono direttamente associati al lavoro di Albanese, in particolare ai suoi rapporti ufficiali, come “Dall’occupazione al genocidio” e “L’economia del genocidio”, che vengono ampiamente citati e rilanciati online. La lista include hashtag come #gaza, #gazagenocide, #freepalestine, #israel, #palestine, #genocide, che vengono impiegati quasi esclusivamente da utenti sostenitori, mentre i critici di Albanese sembrano evitare questi termini, preferendo tag come #antisemitism o #hamas, assenti dalla lista analizzata.

I principali hashtag e il loro contesto d’uso

#gaza

Usato oltre 5.600 volte, è il tag più comune nei post che rilanciano le dichiarazioni di Albanese sulla “fame pianificata” nei Territori. È accompagnato da frasi come “Francesca Albanese è l’unica che dice la verità” e “La fame a Gaza è uno strumento di guerra”.

#gazagenocide

Con oltre 4.500 utilizzi cumulati, questo hashtag amplifica il concetto di genocidio coloniale, spesso in associazione al nome di Albanese. Post d’esempio recitano: “Francesca Albanese va candidata al Nobel per aver documentato il genocidio”.

#freepalestine

Circa 3.100 menzioni, usato in post che difendono la relatrice da sanzioni politiche e ne celebrano il coraggio. Frasi ricorrenti: “La verità ha un nome: Francesca Albanese”.

#israel

Benché apparentemente neutrale, è usato in chiave fortemente accusatoria, come veicolo per denuncia e rilancio delle posizioni di Albanese. Esempi: “Israele commette crimini contro l’umanità, lo dice l’ONU”.

#palestine

Usato per rafforzare il framing del conflitto come lotta anticoloniale. In numerosi post si trovano espressioni del tipo: “Grazie a Francesca Albanese la Palestina è diventata coscienza globale”.

#genocide

Con oltre 1.500 menzioni, è usato per enfatizzare il lessico giuridico del diritto internazionale. Ricorrente l’abbinamento a concetti come “complicità occidentale” o “economia del genocidio”.

#israelicrimes

Associato a campagne di boicottaggio e sanzione, punta a “punire le aziende complici” indicate nei dossier di Albanese. Include varianti come #israelwarcrimes e #israeliterrorism, tutti orientati in chiave accusatoria.

#ceasefirenow

Impiegato per supportare le proposte di embargo lanciate da Albanese e rilanciate in eventi pubblici. Sottolinea l’urgenza di misure internazionali.

#palestinianlivesmatter

Simbolo del legame discorsivo tra la causa palestinese e i movimenti globali per i diritti civili. Viene usato per accompagnare sue dichiarazioni sulla necessità di una nuova etica globale.

Categorie semantiche: Gaza, boicottaggi, genocidio

Gli hashtag si distribuiscono in cluster tematici evidenti:

- Gaza e fame pianificata: #gazagenocide, #gazaisstarving, #gazastarving

- Genocidio e crimini: #genocide, #stopgenocide, #israelicrimes

- Boicottaggio e sanzioni: #boycottisrael, #stoparmingisrael

- Riconoscimenti e celebrazioni: #francescanobel, #nobelforalbanese

In tutti i casi, il lessico è di legittimazione, mai di attacco diretto o insulto. Si celebra l’autorevolezza e la solitudine morale di Francesca Albanese, elevata a icona etica.

Dove sono i critici? Il vuoto semantico della contro-narrazione

Sorprendentemente, nessun hashtag critico rientra tra quelli usati per parlare di Francesca Albanese nel dataset analizzato. I principali detrattori, come UN Watch o Hillel Neuer, usano altri canali semantici per criticare la relatrice, evitando il campo lessicale presidiato dai suoi sostenitori. Questo conferma che l’ecosistema di hashtag è ideologicamente polarizzato: i sostenitori hanno costruito una cornice narrativa condivisa, mentre i critici la aggirano, evitando di interagire con la terminologia dominante.

L’uso giornalistico: neutrale ma amplificante

Una piccola percentuale di post con gli stessi hashtag (inferiore al 5%) proviene da fonti giornalistiche neutrali come Al Jazeera o Ahram Online, che riprendono le dichiarazioni di Albanese senza esprimere giudizi, ma contribuiscono comunque alla sua visibilità semantica.

Commenti su X: approvazione francese, ostilità anglosassone

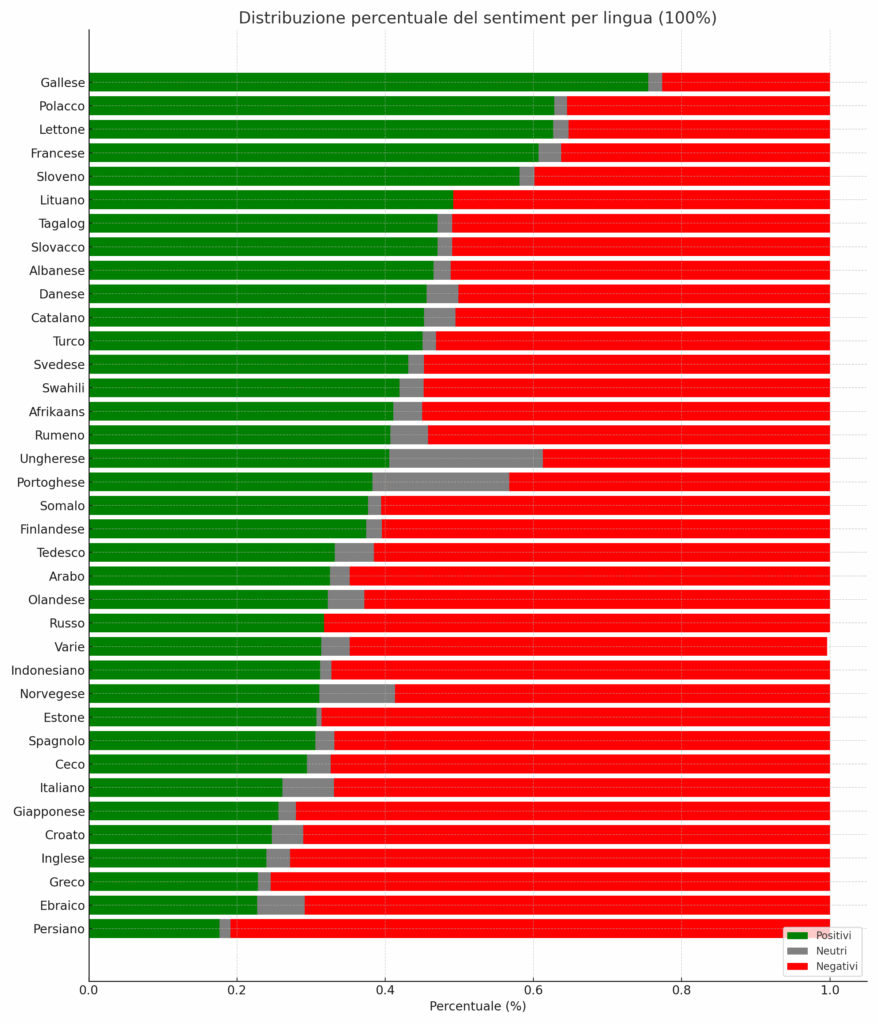

La figura di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, è al centro di una significativa attenzione pubblica su X, con un volume complessivo di oltre 600.000 commenti distribuiti su decine di lingue. L’analisi quantitativa e qualitativa dei commenti rivela una frattura profonda nel sentiment globale, con differenze evidenti tra le principali comunità linguistiche.

Dominano le critiche in inglese e italiano

La lingua inglese, che rappresenta il cuore della comunicazione internazionale su X, registra il dato più imponente: 422.684 commenti, con un impressionante 72,8% di contenuti negativi (oltre 307.000). Solo il 23,9% dei commenti si esprime in termini positivi, segnale di una diffusa ostilità nel dibattito globale in lingua inglese, dove Albanese è spesso oggetto di polemiche mediatiche, accuse di parzialità o interpretazioni politicizzate del suo mandato. Anche in italiano, lingua madre dell’esperta ONU, la tendenza rimane fortemente critica: su 40.208 commenti, il 66,8% è negativo e solo il 26,1% positivo. L’opinione pubblica nazionale, dunque, non mostra un’unità di intenti verso la figura di Albanese, nonostante la rilevanza istituzionale del suo incarico e la copertura mediatica italiana del conflitto israelo-palestinese.

Approvazione netta nei contesti francofoni

La vera anomalia rispetto al sentiment prevalente arriva dal contesto francofono. Su 34.421 commenti in lingua francese, ben 20.889 (60,7%) risultano positivi, a fronte di 12.486 negativi. Il sentiment favorevole potrebbe riflettere una diversa percezione geopolitica del conflitto in Medio Oriente e una maggiore adesione ideologica nei confronti delle denunce avanzate da Albanese. In Francia, la sensibilità per i diritti umani e le ingerenze internazionali è spesso trattata con maggiore apertura, anche da parte dell’opinione pubblica digitale. Una simile tendenza si osserva anche in altre lingue europee. Il catalano registra il 45,2% di commenti positivi, il danese il 45,5%, mentre lo sloveno raggiunge addirittura il 58,1%. In queste comunità, il ruolo di Albanese sembra godere di maggiore legittimità e consenso, forse anche per un’interpretazione meno polarizzata del mandato ONU.

Neutralità e spaccatura nei Paesi nordici e germanici

In lingue come il tedesco, lo svedese, il finlandese e l’olandese, il sentiment appare più spaccato. I commenti negativi superano sempre i positivi, ma la distanza tra le due categorie è meno netta rispetto all’inglese. Ad esempio, in tedesco, il 33,2% dei commenti è positivo, mentre il 61,5% è negativo. In svedese, i positivi arrivano al 43%, ma sono superati da un 54,8% di commenti critici. Questo indica una divisione interna dell’opinione pubblica, con una quota importante di utenti che, pur riconoscendo la complessità del contesto geopolitico, non si schiera apertamente né a favore né contro la relatrice ONU.

La polarizzazione nei contesti asiatici e mediorientali

Molto più netta è la divisione nelle lingue asiatiche e mediorientali. In turco, su 1.759 commenti, 935 sono negativi (53,1%), mentre in indonesiano la percentuale di commenti critici sale al 67,2%. Dato particolarmente rilevante è quello ebraico, che su 295 commenti registra 209 negativi, pari al 70,8%. In lingua araba, la percentuale negativa è del 64,8%, confermando la complessità della ricezione di Albanese anche in ambiti linguistici legati direttamente al conflitto israelo-palestinese. Anche nel giapponese, con 469 commenti, il 72% è negativo, così come nel croato (71%) e nel ceco (67,3%), indicando che l’immagine di Francesca Albanese subisce una diffusa contestazione in aree culturalmente lontane, ma mediaticamente esposte.

Le lingue minoritarie rivelano micro-narrazioni

Sebbene i numeri siano più contenuti, le lingue minoritarie offrono spunti qualitativi significativi. Ad esempio, il lettone presenta una prevalenza di sentiment positivo (62,6%), mentre il greco si distingue per una netta contrarietà (75,4% di commenti negativi). Anche il russo, pur con soli 85 commenti, mostra un sentiment negativo dominante (68,2%). Questi dati rivelano come la figura di Francesca Albanese sia soggetta a narrative divergenti, anche quando il volume del dibattito è esiguo. La percezione locale, filtrata attraverso la lente dei media e delle alleanze geopolitiche, tende a produrre micro-climi informativi che amplificano o attenuano l’impatto del suo operato.

Una narrazione frammentata e altamente politicizzata

In definitiva, l’analisi dei dati linguistici su X mostra che Francesca Albanese è al centro di una discussione digitale globale fortemente polarizzata. Le lingue che dominano la scena informativa (inglese, italiano, tedesco) tendono a una lettura negativa del suo ruolo. Al contrario, il supporto più convinto arriva da comunità linguistiche meno esposte alle narrazioni mainstream o con un orientamento culturale più affine alla difesa dei diritti umani in contesti di occupazione e conflitto. Questa frammentazione del sentiment non fa che confermare quanto il ruolo di una figura pubblica internazionale, soprattutto su un tema tanto controverso, non possa essere valutato in modo univoco, ma risente profondamente dei codici linguistici, geopolitici e culturali che modellano la percezione collettiva.

Iscriviti alla Newsletter

Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.

Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.