Il team UVA Engineering presenta HydroSpread, un metodo di fabbricazione che consente di costruire robot morbidi galleggianti e funzionanti direttamente sull’acqua, eliminando i rischi e i difetti tipici del trasferimento da superfici rigide. La tecnica impiega polimeri liquidi che si espandono in film sottili sulla superficie, sagomati con laser ad alta precisione e combinati in più strati per ottenere dispositivi attivi. I primi prototipi, HydroFlexor e HydroBuckler, mostrano locomozione su acqua ispirata agli insetti acquatici, con controllo della velocità e della direzione tramite riscaldamento a infrarossi. Il progetto, guidato da Baoxing Xu nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, apre applicazioni nel monitoraggio ambientale, nei sensori medici indossabili e nell’elettronica flessibile, grazie a processi più rapidi, riproducibili e scalabili. Sostenuto dalla National Science Foundation e da 4-VA, e pubblicato su Science Advances, lo studio dimostra ripetibilità del movimento, riduzione dei fallimenti produttivi e un’elevata integrazione tra fabbricazione e funzione, ponendo le basi per flotte coordinate e sistemi autonomi alimentati da stimoli termici, magnetici o solari.

Che cos’è HydroSpread e perché elimina i colli di bottiglia

HydroSpread è una strategia di fabbricazione che usa l’acqua come piattaforma di lavoro, sostituendo il tradizionale substrato solido con una superficie liquida liscia e priva di imperfezioni. I ricercatori versano polimeri liquidi che si diffondono in pellicole uniformi, quindi impiegano un laser per intagliare geometrie complesse, dai cerchi al logo UVA. L’uso dell’acqua elimina stress meccanici e aderenze indesiderate, evitando rotture durante il trasferimento, mentre l’alta tensione superficiale stabilizza i film. La possibilità di assemblare più strati direttamente sull’acqua integra fabbricazione e funzione nello stesso passaggio, riducendo tempi e passaggi intermedi e aumentando la resa. La lavorazione controlla spessore, bordo e rugosità dei film, con parametri tarati per prevenire bruciature o deformazioni termiche. La riproducibilità nasce dalla programmazione digitale dei pattern e dall’automazione del ciclo di deposito, intaglio e accoppiamento degli strati, fattori che consentono di ottenere dispositivi identici a costi inferiori rispetto ai processi convenzionali.

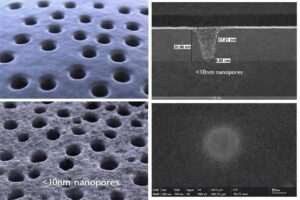

Materiali, fisica dell’interfaccia e controllo del taglio laser

La riuscita di HydroSpread dipende dall’interazione fra polimeri idrofobici e interfaccia acqua–aria: la bassa adesione e la planarità impediscono difetti di bagnamento e piegature casuali, mentre la viscosità viene calibrata per favorire uniformità ultrathin su aree estese. Il laser viene modulato in potenza e in tempo di esposizione in base al tipo di polimero e allo spessore desiderato, così da ottenere tagli netti con minima zona termicamente alterata. Parametri come densità di energia, passo di scansione e velocità di avanzamento stabiliscono la qualità del bordo e la fedeltà dimensionale, impedendo microfratture e delaminazioni. Questo controllo consente di realizzare pattern ad alta complessità che guidano la deformazione attiva dei film e pre-definiscono punti di flessione, cerniere e alette per la propulsione. L’integrazione multilayer direttamente sull’acqua permette inoltre incapsulamento, inserimento di sensori embedded e collegamenti conduttivi per funzioni elettrotermiche o di misura senza ricorrere a substrati intermedi.

HydroFlexor: propulsione a pinna con attuazione termica ciclica

Il prototipo HydroFlexor sfrutta deformazioni termiche controllate che generano un’oscillazione simile alla battuta di una pinna. L’irradiazione mediante riscaldatore a infrarossi induce flessione nei layer differenziati per coefficiente di espansione, creando una spinta periodica capace di trasferire quantità di moto al fluido di contatto. Modulando frequenza e intensità del calore, il dispositivo regola la velocità di avanzamento, mentre un’irradiazione asimmetrica determina cambi di direzione. In vasche di prova, HydroFlexor mantiene traiettorie stabili e reproducibili, dimostrando efficienza energetica elevata grazie a masse ridotte e alla frizione contenuta della superficie. L’architettura geometrica — profili, alette e cerniere — è calibrata per massimizzare l’accoppiamento fluido–struttura e contenere fenomeni dissipativi, così da tradurre il ciclo termico in moto utile su lunghezze comparabili alla scala del dispositivo.

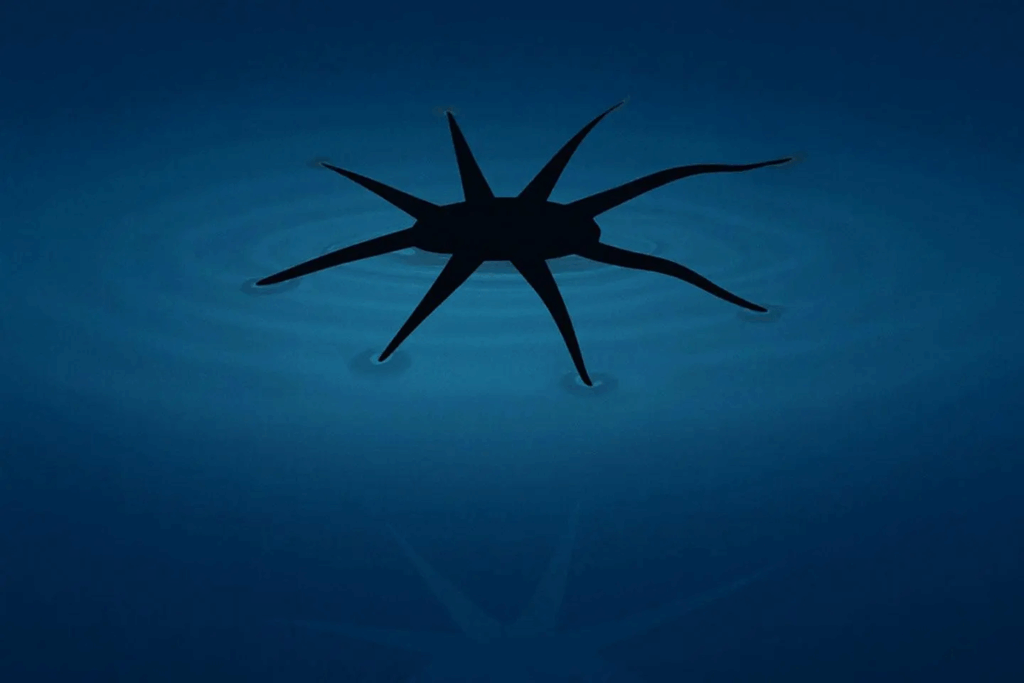

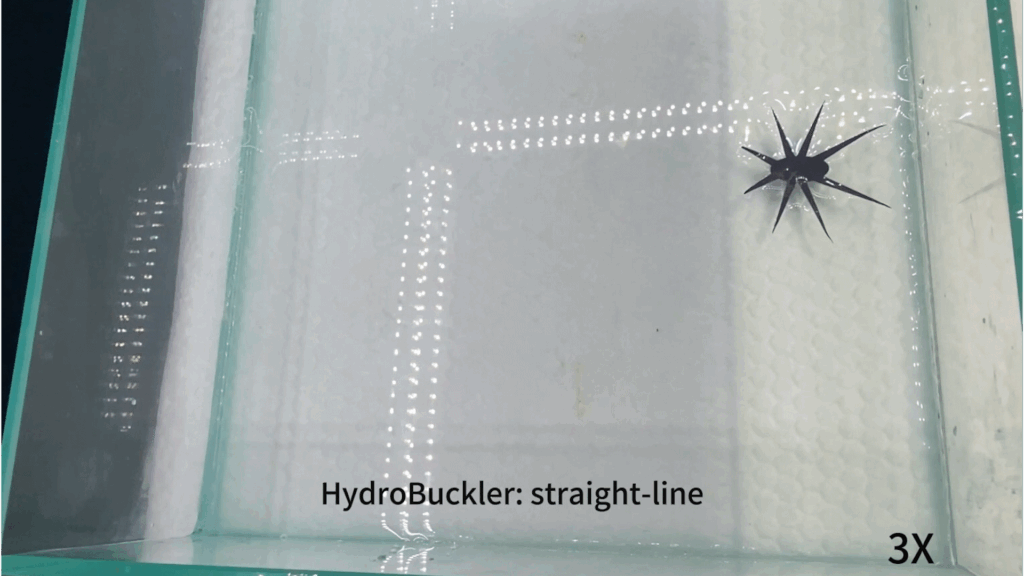

HydroBuckler: cammino su acqua con buckling controllato delle gambe

HydroBuckler implementa la locomozione per bucking elastico, traducendo instabilità geometriche in passi diretti in avanti su interfacce liquide. La sequenza di riscaldamento–raffreddamento innesca la piega elastica nelle “gambe”, ispirata alle strategie di insetti acquatici come gli water strider, che sfruttano tensione superficiale e distribuzione del carico per non rompere il film d’acqua. Variando il ciclo termico, il prototipo modula l’andatura, supera piccoli ostacoli e mantiene agilità su onde di lieve ampiezza. Le leggi di stabilità elastica, regolate da spessore, lunghezza effettiva e moduli dei layer, vengono sfruttate per ottenere un buckling ripetibile e reversibile, con dissipazione contenuta. L’insieme di geometrie e proprietà materiali posiziona HydroBuckler come piattaforma di studio per cammini bio-ispirati, utile a testare strategie di controllo su superfici irregolari e a bassa resistenza.

Controllo a infrarossi e alternative di attuazione senza contatto

Gli esperimenti impiegano un riscaldatore a infrarossi overhead per fornire un input energetico senza contatto, che aziona i robot morbidi in modo semplice e ripetibile. La ciclicità termica imposta frequenza e fase di attuazione, consentendo curve, inversioni e stop controllati. Il gruppo esplora attivazioni alternative come campi magnetici o luce solare, direzioni che facilitano autonomia all’aperto e riducono vincoli di laboratorio. Con materiali magneto-reattivi o fototermici, i dispositivi possono convertire stimoli ambientali in movimento, aprendo alla scalabilità in applicazioni distribuite. L’assenza di connessioni rigide riduce massa e complessità, mentre l’ottimizzazione della geometria termica limita i gradienti indesiderati, preservando prestazioni nel tempo e mantenendo basso il budget energetico specifico.

Dal monitoraggio ambientale al campionamento in acque difficili

Le dimostrazioni su acqua evidenziano potenziale per monitoraggio ambientale e campionamento in zone allagate, dove i robot morbidi possono navigare in sicurezza evitando esposizione umana a rischi. L’integrazione di sensori chimici consente di misurare pH, contaminanti e nutrienti in tempo reale; le pellicole ospitano microcamere o trasmettitori wireless per telemetria e georeferenziazione. La locomozione efficiente e la stabilità su onde ridotte favoriscono operazioni in laghi, canali e stagni, con percorsi pre-programmati o adattivi. Grazie alla fabbricazione rapida e al basso costo dei materiali, è plausibile predisporre reti di flotte coordinate che coprono aree vaste, aggregando dati sulla qualità dell’acqua, seguendo plume d’inquinanti ed effettuando micro-prelievi dove i metodi tradizionali faticano a intervenire.

Sensori medici indossabili ed elettronica flessibile su film galleggianti

L’architettura su film sottili favorisce sensori medici indossabili che si adattano alla pelle, con elettronica flessibile integrata per acquisizione di segnali biopotenziali, temperatura e parametri meccanici. La fabbricazione sull’acqua semplifica l’incapsulamento di circuiti e piste conduttive, migliorando conformabilità, peso e comfort. L’impiego di materiali biocompatibili e, se richiesto, polimeri degradabili apre a dispositivi transitori per rilascio locale di farmaci in fluidi corporei. Gli stessi principi consentono di realizzare display pieghevoli e interfacce sensibili alla pressione, con layer protettivi anti-deformazione. Il passaggio da dimostratore a prodotto richiede un’ulteriore maturazione su affidabilità, sterilizzazione e stabilità a lungo termine, ma la riduzione delle fasi produttive suggerisce un percorso di industrializzazione competitivo.

Stabilità in vasca, resistenza alle onde e ottimizzazione energetica

Le prove in vasca mostrano traiettorie stabili e resistenza a turbolenze lievi con onde di piccola ampiezza. La minimizzazione della massa e la distribuzione dei layer abbassano il momento d’inerzia, favorendo risposta rapida agli input termici e contenimento dei consumi. La geometria delle alette, il profilo dallo spessore graduato e l’orientamento dei tagli al laser determinano l’accoppiamento fluido–struttura, migliorando la conversione dell’energia assorbita in propulsione. La ripetibilità di ciclo è attribuita al controllo fine delle temperature massime e delle rampe di raffreddamento, che preservano integrità meccanica e prevenzione di creep, fatica termica e delaminazione. Il risultato è una efficienza coerente con la scala microrobotica e una solida base per missioni più lunghe.

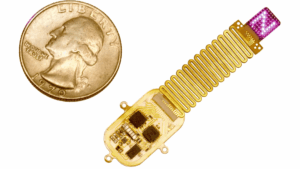

Integrazione multilayer e sensori embedded direttamente sull’acqua

La possibilità di accoppiare strati e componenti funzionali in situ consente di inserire sensori embedded, conduttori, microresistenze e termometri direttamente nella pellicola. La strategia elimina colle invasive e supporti temporanei, riducendo punti di cedimento. I layer possono includere strati conduttivi per attuazioni Joule, barriere per impermeabilizzazione e moduli fototermici per captare luce solare. La finitura del bordo, ottenuta con scanning laser controllato, garantisce tenuta meccanica e propaga in maniera prevedibile i campi di deformazione, facilitando la modellazione computazionale e la previsione delle traiettorie. L’insieme produce un processo integrato che fonde fabbricazione e architettura funzionale con tempi ridotti.

Sfide affrontate: uniformità dei film, instabilità e durabilità

La squadra ha risolto criticità nella diffusione dei polimeri, calibrando viscosità e tensione superficiale per ottenere spessori omogenei anche su aree maggiori. La gestione dei tagli laser ha richiesto ottimizzazione della densità d’energia per evitare bruniture e ritiro ai bordi, mentre additivi e stabilizzatori hanno migliorato la resistenza alla permanenza in acqua. Le instabilità delle gambe in bucking sono state rese ripetibili definendo finestre di spessore e lunghezza efficace; simulazioni hanno guidato la scelta dei parametri elastici, prevenendo snap-through indesiderati. Prove di durabilità in immersione prolungata hanno portato a selezionare polimeri più resistenti e a introdurre barriere per mitigare assorbimento e degrado; test su efficienza energetica hanno poi raffinato cicli di riscaldamento con profili temporali ottimali.

Dalla prova di laboratorio alla scala: tempi, costi e automazione

La prototipazione rapida garantita da HydroSpread consente iterazioni in tempi brevi e riduzione dei costi grazie a materiali accessibili e alla semplificazione delle fasi. La pipeline digitale abilita automazione del patterning e tracciabilità dei lotti, con step ripetibili e parametri esportabili. Per la scala, il team ha mostrato uniformità ultrathin e replicazione di geometrie identiche, prerequisiti per la produzione in piccole serie. L’assenza di substrati rigidi o processi di pick-and-place riduce scarti e guasti, migliorando la resa. Questo profilo di processo avvicina i robot morbidi a scenari reali in cui contano costo unitario, affidabilità e manutenzione semplificata.

Cooperative swarms: comunicazione e coordinamento su interfacce liquide

I prototipi possono evolvere in flotte coordinate che scambiano segnali ottici o acustici per compiti distribuiti. L’idea dello swarm behavior su acqua si sposa con monitoraggio ambientale su larga scala, ricerca di inquinanti, campionamento mirato e mappatura di ecosistemi acquatici. Il controllo per stimoli globali — calore diffuso, luce direzionale, campi magnetici — riduce la necessità di attuazioni individuali, semplificando la logistica. Algoritmi di intelligenza a bordo possono aiutare a evitare collisioni, mantenere formazioni e ripianificare percorsi in base a correnti e ostacoli, portando i robot morbidi dal dimostratore allo strumento operativo.

Applicazioni estese: agricoltura, oceanografia e scenari estremi

Le stesse architetture in film sottili possono migrare in agricoltura per misure di umidità suolo in campi irrigati, adattandosi a canali e risaie. In oceanografia, piccoli moduli tracciano correnti, microplastiche e plankton, con profilazioni a bassa energia e sonar miniaturizzati per batimetrie locali. In ambienti ostili, layer termometrici e barriere protettive abilitano rilevazioni in acque termali e aree vulcaniche, estendendo il campo dati. La possibilità di combinare layer rigido–morbidi genera ibridi che affrontano tratti di terra o vegetazione galleggiante, aumentando la robustezza operativa e ampliando la finestra di missione.

Team, mentoring e supporto di NSF e 4-VA

Il progetto è guidato da Baoxing Xu e coinvolge studenti graduate e undergraduate nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università della Virginia. Il contesto di laboratorio favorisce formazione su fabbricazione avanzata, simulazione e test di robotica morbida, con disseminazione di metodologie e presentazioni a conferenze. Il sostegno della National Science Foundation e di 4-VA ha finanziato materiali, attrezzature e collaborazioni interdisciplinari, accelerando la maturazione tecnologica. La pubblicazione su Science Advances sancisce la validazione scientifica dei risultati, ponendo l’accento su integrazione, precisione e potenziale di trasferimento tecnologico verso l’industria.

Roadmap: attuazioni magnetiche, solari e intelligenza a bordo

Le prossime fasi includono attuazioni magnetiche per movimento senza calore e moduli fototermici per sfruttare la luce solare. L’obiettivo è l’autonomia all’aperto con dispositivi energeticamente parchi, in grado di operare per lunghi periodi. L’inserimento di AI onboard abilita decisioni locali su traiettorie e ostacoli, mentre lo swarm intelligence coordina compiti su superfici estese. La stampa 3D e l’ottimizzazione topologica promettono strutture complesse a bassa massa, mentre il design di batterie morbide e storage energetico distribuito estende l’operatività, rendendo i sistemi adatti a campagne di misura prolungate.

Implicazioni scientifiche per la robotica morbida in ambienti liquidi

La dimostrazione di locomozione su acqua con attuazione termica senza contatto evidenzia un paradigma in cui l’interfaccia fluida non è un ostacolo ma una risorsa di processo e funzione. L’integrazione multilayer su acqua semplifica l’architettura dei dispositivi, mentre la fisica della tensione superficiale diventa alleata nella distribuzione del carico e nella prevenzione dell’affondamento. La traslazione di instabilità controllate, come il bucking, in moto utile fornisce un linguaggio progettuale ricco, in cui geometria e materiali orchestrano cicli attuativi efficienti. Questo approccio sposta la frontiera della robotica morbida verso sistemi più adattivi, economici e scalabili.

Approfondimento tecnico: modellare il bucking per passi stabili

Dal punto di vista meccanico, il bucking elastico programmato in HydroBuckler dipende da un carico critico che, una volta raggiunto tramite espansione termica differenziale, induce una piega stabile e ripetibile. La relazione fra modulo elastico, inerzia della sezione e lunghezza efficace delle gambe definisce la soglia di instabilità; il laser scolpisce intagli che concentrano curvatura e riducono la dispersione della soglia fra esemplari. La ciclicità IR determina sequenze di snap-through e rilascio con isteresi contenuta, convertendo variazioni di energia termica in lavoro meccanico sul fluido. L’accoppiamento con la tensione superficiale consente carichi distribuiti che impediscono la rottura del menisco, mentre la geometria limita l’attrito viscous-drag e conserva efficienza. Questo schema offre un controllo fine delle andature, dalla micro-oscillazione alla marcia a passi, mantenendo stabilità anche con perturbazioni moderate.

Iscriviti alla Newsletter

Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.

Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.