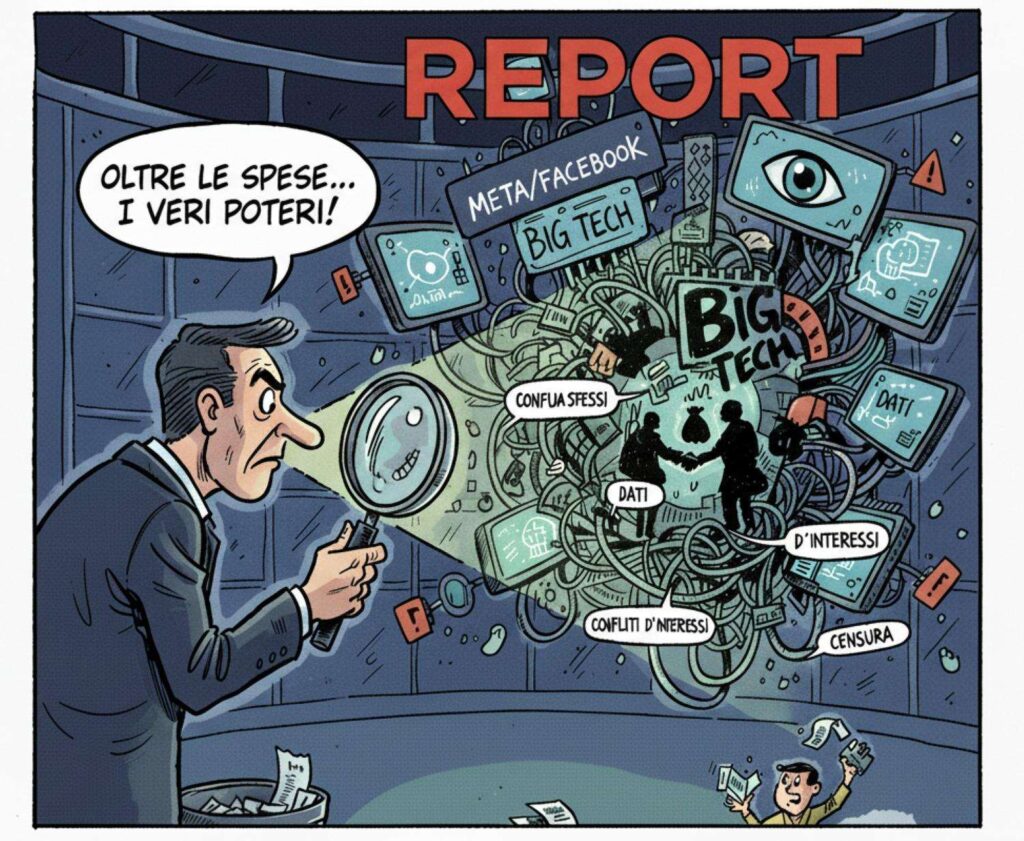

Dallo studio di DiMartedì su La7 l’intervista a Giorgio Mottola, volto d’inchiesta di Report, ha fatto capire che la puntata sul Garante della privacy non è solo la solita storia di “spese” e “missioni”, ma nasconde un livello più profondo: quello dei rapporti del Garante con le piattaforme, dei conflitti di interessi e del ruolo reale che l’Autorità ha giocato – o non ha giocato – negli anni in cui Meta/Facebook ha fatto il bello e il cattivo tempo in Italia su dati, censura e moderazione dei contenuti.

Mottola, di fatto, ha spostato l’attenzione da una narrazione “grillina” (spese, auto, indennità, 400.000 euro l’anno) a una domanda più scomoda: il Garante è stato davvero un cane da guardia verso le Big Tech o, in alcuni casi, il loro migliore alleato? Perché è vero che le spese di rappresentanza, se previste dalla legge, o si cambiano o si tengono. Ma è molto più importante capire quanto potere di influenza abbia avuto il Garante, e quanto questo potere sia servito a far girare un indotto di consulenze, incarichi, studi legali e soggetti “vicini” alla pubblica amministrazione, spesso nel nome della tutela dei dati personali.

Il buco nero del data leak di Facebook

Il primo esempio concreto riguarda il data leak di Facebook del 2016: milioni di dati di utenti finiti in rete, 50 milioni solo in Italia, con numeri di telefono, ID degli account e indirizzi email. Una miniera perfetta per attacchi di phishing, spear phishing, furti d’identità, truffe su criptovalute, finte pagine bancarie. Quello è stato – per chi studia sicurezza informatica – “il regalo più grande al crimine informatico mondiale”. Eppure, in quel caso, la risposta del Garante italiano fu sostanzialmente: collaboriamo con Facebook. Nessuna maxi sanzione, nessuna azione esemplare verso il colosso che aveva “bucato” mezzo Paese. Quell’episodio è il paradigma del problema: quando ci sono di mezzo i grandi attori globali, il Garante sembra preferire la strada della “collaborazione” a quella della repressione. E questo mentre gli stessi dati venivano usati per inviare ondate di messaggi malevoli agli italiani, spingendoli a cliccare su link fasulli o su moduli che chiedevano credenziali bancarie o di accesso alle piattaforme crypto. Un danno reale, concreto, “sulla pelle” degli utenti. Ma senza la stessa durezza che oggi vediamo contro una trasmissione tv.

La stagione della censura social e il social scoring “all’italiana”

Poi è arrivato il periodo del Covid e lì la situazione è diventata ancora più paradossale. Giornalisti, docenti universitari, utenti qualificati sono stati censurati su Facebook per aver pubblicato contenuti veri, documentati, ma non allineati alla narrativa dominante. Tra questi anche i profili personali Livio Varriale e della sua cerchia. Il meccanismo era sempre quello: prima qualche giorno di blocco, poi 30 giorni, poi il ban. Con in più una sorta di scheda del profilo, una “fedina social” in cui era chiaro quante violazioni avevi fatto, simili a quelle che hanno portato al ban di Matrice Digitale da Meta (disinformazione, spaccio e truffa) che tipo di contenuti pubblicavi, che etichetta ti veniva attribuita. Una specie di social scoring cinese, ma applicato da una piattaforma americana in Italia, senza che nessuno – tantomeno il Garante, che avrebbe dovuto vigilare – dicesse pubblicamente: “scusate, ma con quali regole lo fate?”. Quando Matrice Digitale pubblicò il famoso articolo per dimostrare che erano stati censurati post veri, con fonti vere, l’obiezione era che fosse “complottismo”. Poi lo stesso Mark Zuckerberg ha ammesso che in alcuni casi erano stati i fact checker a sbagliare, e che negli Stati Uniti si era deciso di “strappare” alcune di quelle prassi. In Europa no: qui l’apparato di controllo è rimasto in piedi, anzi in alcuni casi si è istituzionalizzato.

La “cricca dei meta-accattoni”

Da anni Matrice Digitale descrive l’esistenza di una vera e propria “congrega dei meta-accattoni”: consulenti, giuristi, professionisti del giornalismo e dell’informatica vicini alle tesi del gruppo Meta, sempre pronti a giustificarne le scelte, spesso presenti nei convegni del Garante come voci autorevoli, sempre in linea con l’idea che “decidono le piattaforme cosa è vero e cosa è falso e che possono fare quello che vogliono”. Il problema non è che esistano posizioni favorevoli: il problema è quando queste posizioni si trasformano in porta d’ingresso privilegiata nelle istituzioni, fino a determinare chi parla e chi no ai convegni, chi viene invitato e chi no, chi viene riconosciuto come “fonte affidabile” e chi viene bollato come “non certificato” e chi macina consulenze e contratti perché gradito al sistema. Il risultato è che giornalisti d’inchiesta, soprattutto quelli che lavorano su fonti di strada e non su veline ministeriali e di mercato, vengono colpiti più facilmente. Non perché dicono il falso, ma perché non passano il filtro di chi, dentro o intorno ai Garanti, non solo quello della Privacy, ha assunto il ruolo di certificatore del vero. E spesso – lo abbiamo visto – notizie censurate in quel momento, dopo mesi, si sono rivelate vere.

Il Garante duro con OpenAI ma indulgente con altri

C’è poi un altro elemento che farà inevitabilmente discutere se Report lo tirerà fuori: l’unica società con cui il Garante privacy in questi anni è stato davvero duro è stata OpenAI. L’Autorità ha imposto blocchi, richieste di adeguamento, perfino l’interruzione del servizio in Italia. Azioni legittime, ci mancherebbe, ma che stridono con la morbidezza vista in altri casi ben più impattanti sulla sicurezza dei cittadini, come appunto il data leak di Facebook. E c’è anche un piccolo giallo: lo stesso soggetto che ha firmato o sostenuto le azioni più dure verso OpenAI, risulta poi essersi fatto cancellare da OpenAI.

Una richiesta di “diritto all’oblio” da parte di un soggetto pubblico che dovrebbe essere trasparente e conoscibile. È un dettaglio, ma racconta bene il clima: regole molto rigide verso la piattaforma, ma allo stesso tempo attenzione a non essere indicizzati personalmente.

Il nodo vero: il Garante doveva fare il watchdog sulle Big Tech

Tutto questo porta a una domanda: il Garante italiano è stato davvero il watchdog (cane da presa) che avrebbe dovuto fermare le big tech quando calpestavano diritti, oppure è stato – almeno in alcuni passaggi – un alleato di fatto, coprendo alcune storture con la formula della “collaborazione”? Perché quando una piattaforma blocca giornalisti e accademici – ricercatori accreditati a livello internazionale su temi sensibili (Covid, guerra, conflitti) più di meri fact-checkers, quello è un tema di libertà di informazione, non solo di privacy. E quando un’autorità nazionale non interviene o interviene blandamente, allora è legittimo chiedere se ci sia stato anche un condizionamento di mercato: studi legali che lavorano sempre con gli stessi clienti, consulenze che girano sempre nello stesso cerchio, incarichi che arrivano dalle stesse amministrazioni e convegni con gli stessi giornalisti ed esperti informatici.

E questo vale più di 400.000 euro di spese per il funzionamento di una macchina amministrativa a conti fatti e che sarebbero anche giustificati se funzionasse a dovere rispondendo in tempo a reclami e non solo alle istanze della politica.

Mottola, in tv, ha fatto capire che questa parte di storia esiste, che non si fermeranno alla “puntata sulle spese”, e che c’è un filone sui rapporti tra Garante, big tech e mondo delle consulenze legali “poco limpide” che deve ancora andare in onda. Ed è esattamente la parte che chi ha fatto nascere il dossier vorrebbe vedere in tv: quella che dice che Ghiglia non è l’unico, che il problema riguarda tutto il collegio e le sue relazioni, e che la politicizzazione recente è servita solo a rendere la storia “televisiva”.

A proposito di questo, le motivazioni espresse da Ranucci ai giornalisti appena uscito dall’audizione in Commissione Antimafia rendono una dimensione più umana e giusta dell’indagine di Report sul Garante Privacy e sull’opportunità nel pubblicare la telefonata che ha danneggiato anche una collega stimata e ferita come la moglie di Sangiuliano, Federica Corsini.

Motivazioni che solo Report e i media mainstream possono caldeggiare con serenità e lo dimostra quello che abbiamo vissuto noi di Matrice Digitale visto che è più difficile ostacolare chi ha la giusta visibilità a differenza di chi come noi è stato facilmente epurato dal social senza godere della solidarietà del sistema che si è stretto attorno a Report.

Libertà di informazione e mercato professionale

C’è un ultimo punto. Se è vero – e in molti lo raccontano – che in questi anni profili social di giornalisti e avvocati sono stati eliminati o sospesi perché non “certificati” da un certo circuito, allora la questione non è più solo di forma. Qui si tocca la libertà di espressione e si tocca anche il mercato professionale: se passa l’idea che chi non è dentro la “cupola” di esperti invitati ai convegni del Garante non può parlare sui social, allora si crea una distorsione di mercato e di reputazione. E se questa distorsione avviene mentre il Garante invita proprio quelle persone come relatori, il corto circuito è completo. Perché – va ricordato – la funzione del Garante non è dire “questo si può dire” e “questo no”. È garantire che quando qualcosa viene limitato, avvenga con regole chiare, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. Se invece sembra che l’Autorità faccia da megafono a chi decide cosa è vero e cosa è falso sulle piattaforme, allora la fiducia crolla.

Cosa può fare ora il giornalismo d’inchiesta

Se davvero, come è stato anticipato, quella andata in onda è solo la prima parte e la parte sui conflitti di interesse con le big tech arriverà insieme a quella sulle spese, sarà il momento giusto per mettere in fila:

- le omissioni sul data leak di Facebook;

- le censure durante il Covid e la mancata presa di posizione;

- il ruolo degli esperti nei convegni del Garante;

- gli incarichi legali ricorrenti nell’orbita privacy;

- la differenza di trattamento tra piattaforme.

Solo così si eviterà che Ghiglia resti l’unico “cattivo” della storia, a cui lo stesso Ranucci cono onestà intellettuale gli ha riconosciuto un ruolo marginale nel voto alla sanzione comminata a Report, come se il problema fosse politico e non un impianto che, per anni, ha tollerato politiche censorie e ha fatto poco contro le fughe di dati più grosse della storia recente. A proposito di fughe recenti: le mail che circolano del Garante sono frutto di whistleblowing o di data breach?

Iscriviti alla Newsletter

Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.

Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU...