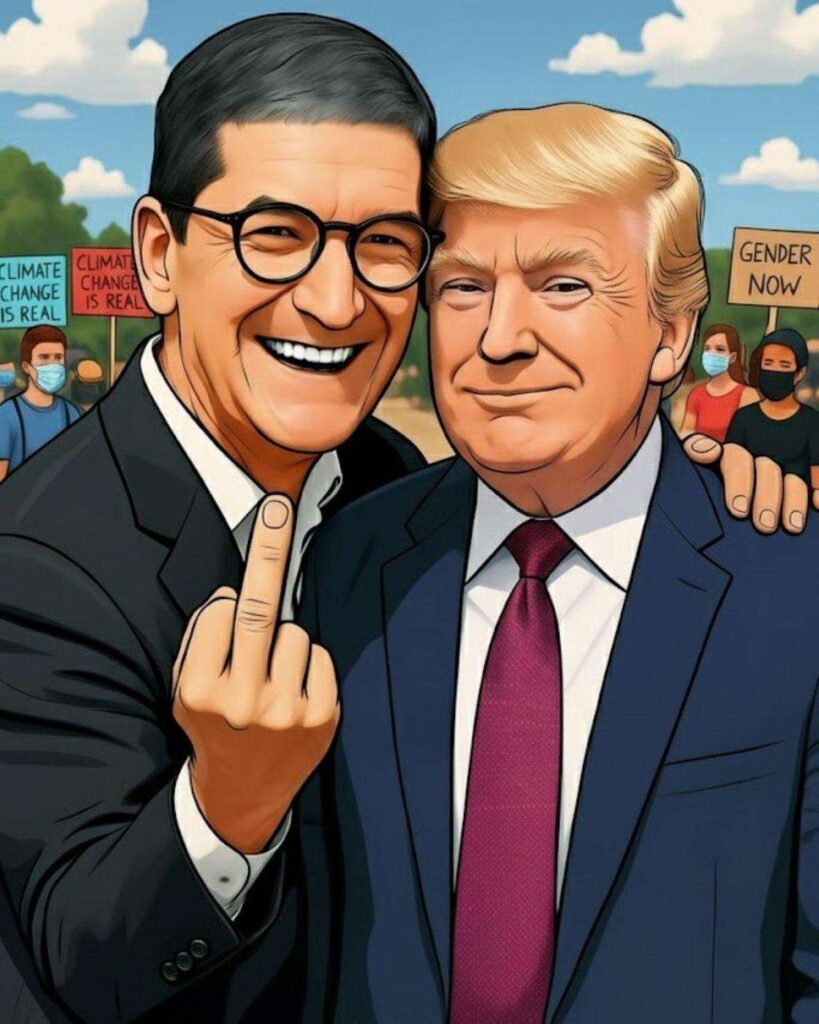

Apple raggiunge una capitalizzazione di 3,67 bilioni di euro il 28 ottobre 2025, ma il dato economico sembra solo la superficie di un processo politico e strategico più profondo. Da anni percepita come azienda in declino ideologico e industriale, l’azienda guidata da Tim Cook è tornata a dominare i mercati globali mentre abbandona le posizioni progressiste e si riallinea all’agenda economica di Donald Trump. Questo riallineamento, iniziato con segnali diplomatici e culminato nella donazione per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dal tycoon, solleva interrogativi su un legame tra il nuovo corso politico dell’azienda e la sua improvvisa impennata in borsa che l’ha portata vicino ai 4 bilioni di euro. La parabola di Apple, un tempo avversaria delle politiche trumpiane per ragioni etiche e valoriali, si intreccia ora con un pragmatismo che riflette una priorità: sopravvivere alla nuova era geopolitica americana e mantenere un lasciapassare in Cina, unico tra i giganti tech USA.

Rinascita finanziaria e strategia di capitalizzazione

Il 28 ottobre 2025 Apple supera la soglia simbolica di 3,67 bilioni di euro, entrando nel ristretto club di aziende sopra i 3,5 bilioni insieme a Nvidia e Microsoft. Quest’ultima aveva toccato lo stesso valore a luglio, scendendo poi a 3,58 bilioni per risalire lo stesso giorno, mentre Nvidia si spinge oggi verso i 4,58 bilioni di euro. L’azienda di Cupertino, dopo il successo degli iPhone 17, ha recuperato terreno perduto dal 2023, trainata da una domanda record e da un sentiment di mercato tornato favorevole. Il valore riflette un ritorno di fiducia che molti analisti collegano alla ritrovata stabilità dei rapporti tra Cook e l’amministrazione Trump. Il cambiamento ideologico appare netto: Apple, un tempo emblema del progressismo woke, ora si muove in perfetta sintonia con il progetto economico trumpiano. Le posizioni di Cook, un tempo distanti dalle visioni del tycoon su temi sociali e fiscali, sembrano oggi orientate a una diplomazia industriale pragmatica, in grado di garantire privilegi fiscali e un accesso agevolato ai mercati asiatici.

La cena di Tokyo e l’intesa con Trump

Il 21 ottobre 2025 segna una tappa chiave: Tim Cook partecipa a una cena privata a Tokyo con Donald Trump e i principali executive tecnologici globali. L’evento, ospitato dall’ambasciatore statunitense George Glass, promuove un accordo da 504 miliardi di euro per attrarre investimenti giapponesi negli Stati Uniti. In sala siedono figure di peso come Marc Benioff di Salesforce, Greg Brockman di OpenAI e Masayoshi Son di SoftBank. Cook mantiene un profilo basso, ma la sua presenza viene letta come un gesto di apertura politica e come riconciliazione strategica con l’uomo che in passato aveva definito Apple “un’azienda che esporta posti di lavoro in Cina”. Oggi, quella stessa Cina rappresenta il tassello centrale della filiera di Cupertino: sensori da Sony, pannelli da Sharp e JDI, batterie Murata, e una catena produttiva che Trump non intende più penalizzare. L’incontro giapponese suggella quindi un patto non scritto: Apple sostiene la rinascita industriale americana in cambio di garanzie sui dazi e sul commercio internazionale.

Il mistero della donazione per la Casa Bianca

Solo pochi giorni dopo, il 23 ottobre 2025, Trump annuncia un progetto da 321 milioni di euro per la costruzione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca. Il finanziamento arriva interamente da donazioni private di colossi tecnologici, tra cui Apple, Google, Amazon, Meta, Microsoft e HP. Nessun importo ufficiale viene associato al contributo di Cupertino, ma il tempismo appare sospetto: la notizia del progetto coincide con la fase di massima ascesa del titolo in borsa. Le demolizioni dell’ala est iniziano immediatamente dopo l’annuncio, e il nuovo “ballroom” viene descritto come un simbolo della “nuova era economica americana”. Trump elogia pubblicamente i donatori, definendo Apple “un esempio di patriottismo imprenditoriale”. In un contesto in cui le grandi aziende tech avevano interrotto quasi ogni forma di collaborazione con la Casa Bianca dopo il 6 gennaio 2021, il ritorno di Apple nella cerchia presidenziale appare come un segnale politico e finanziario. L’azienda, che nel 2020 si era pubblicamente opposta alle politiche migratorie e ambientali di Trump, oggi sembra abbracciare un approccio realista e opportunistico, scegliendo di reinserirsi nelle dinamiche di potere di Washington.

Lobbying record in Europa e influenza normativa

Parallelamente alla svolta americana, Apple consolida la propria posizione in Europa. Nel 2025 l’azienda spende 7 milioni di euro in attività di lobbying presso le istituzioni dell’Unione Europea, quasi il doppio rispetto ai 3,75 milioni del 2021.

L’aumento coincide con l’entrata in vigore di regolamenti chiave come il Digital Markets Act, il Digital Services Act e l’AI Act, normative che ridisegnano il ruolo delle big tech nel mercato europeo. Apple partecipa a 29 incontri ufficiali con funzionari della Commissione nei primi sei mesi dell’anno, focalizzandosi soprattutto su temi di intelligenza artificiale, data center e cloud.

Il linguaggio diplomatico dei registri europei nasconde una realtà evidente: la società di Cupertino esercita pressioni per mitigare gli effetti del DMA, che impone l’apertura dei suoi ecosistemi e limita l’autonomia dell’App Store. Le cifre investite riflettono la volontà di influenzare la nuova legislazione digitale europea e proteggere la propria architettura chiusa, un modello che resta centrale nella strategia commerciale globale.

Il lasciapassare in Cina e la politica del doppio binario

Mentre i rapporti con l’amministrazione americana si riscaldano, Apple resta l’unica big tech con pieno accesso al mercato cinese. Dopo anni di tensioni e boicottaggi impliciti, Pechino continua a considerare l’azienda un partner stabile grazie a politiche di localizzazione produttiva e alla disponibilità di Cook a rispettare le richieste normative interne. In un’epoca in cui Microsoft, Meta e persino Tesla subiscono controlli o restrizioni, Apple mantiene il privilegio di operare senza ostacoli evidenti. La sua posizione bilaterale — sostenuta da Washington e tollerata da Pechino — rappresenta una anomalia geopolitica che alimenta le teorie sul legame tra i nuovi rapporti con Trump e l’improvvisa benevolenza cinese.

La coincidenza tra l’aumento in borsa e la riconciliazione politica con l’ex presidente non appare casuale: il capitale di fiducia recuperato negli Stati Uniti si traduce in un rafforzamento immediato dei canali produttivi asiatici, garantendo continuità di approvvigionamento in un contesto globale sempre più frammentato.

L’ideologia sacrificata sull’altare del profitto

Fino a pochi anni fa, Tim Cook rappresentava l’antitesi del trumpismo: diritti civili, inclusività, sostenibilità e cooperazione internazionale. Oggi, la metamorfosi di Apple testimonia un abbandono dei dogmi progressisti in favore di una diplomazia aziendale centrata sul vantaggio competitivo.

Le campagne “woke” che avevano dominato la comunicazione del brand si affievoliscono, mentre la retorica del “ritorno alla concretezza” trova spazio nei comunicati ufficiali. L’obiettivo è chiaro: proteggere il valore azionario e la catena globale di produzione, anche a costo di ridisegnare l’identità storica del marchio. Apple si presenta così come simbolo di un capitalismo post-ideologico, capace di adattarsi al potere politico del momento, di sostenere le priorità nazionaliste di Trump e allo stesso tempo di conservare i vantaggi di una presenza privilegiata in Cina.

Tim Cook, Trump, capitalizzazione, lobbying, UE, Cina, iPhone

Iscriviti alla Newsletter

Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.

Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.