Un recente studio accademico ha rivelato che ideologia e polarizzazione rappresentano i principali motori dei dibattiti digitali contemporanei, determinando la struttura stessa dell’agenda pubblica online. Analizzando milioni di tweet su temi globali come cambiamenti climatici (COP26), pandemia da COVID-19 e guerra russo-ucraina, i ricercatori Edoardo Loru, Alessandro Galeazzi, Anita Bonetti, Emanuele Sangiorgio, Niccolò Di Marco, Matteo Cinelli, Max Falkenberg, Andrea Baronchelli e Walter Quattrociocchi, hanno scoperto che le conversazioni su Twitter, ora X, si organizzano in comunità fortemente polarizzate, dove le divisioni ideologiche superano le categorie tradizionali di attori, media e istituzioni. Un’altra conferma della genuinità del lavoro svolto in questi anni da Matrice Digitale composto da analisi simili sul social principale per il dibattito geopolitico globale consultabili nella sezione OSINT

Cosa leggere

Strutture ideologiche sistemiche nei dibattiti online

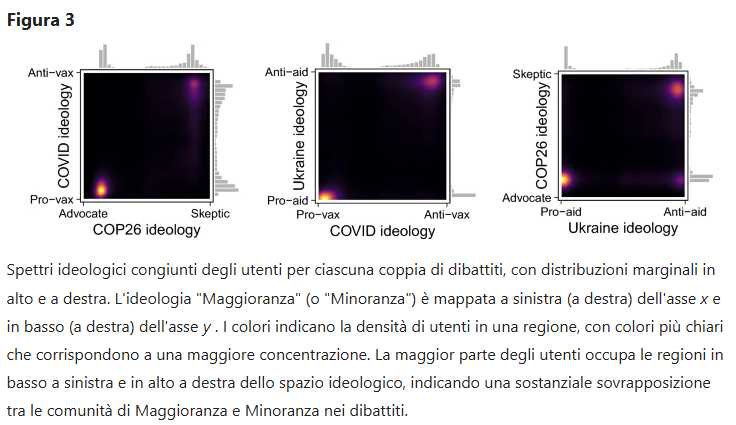

Lo studio, basato su dataset massivi con oltre 120 milioni di tweet, dimostra che le dinamiche ideologiche non dipendono dai singoli argomenti ma da schemi di pensiero stabili e persistenti. Le discussioni su clima, vaccini e conflitti internazionali condividono la stessa struttura di polarizzazione: una maggioranza allineata con le narrative mainstream e una minoranza coesa e scettica che promuove visioni alternative. Gli autori descrivono questo fenomeno come una forma di persistenza ideologica cross-topic, ovvero la tendenza degli utenti a mantenere posizioni coerenti su temi diversi. Chi si opponeva alle misure sanitarie durante la pandemia, ad esempio, tende anche a contestare l’azione climatica o a sostenere interpretazioni geopolitiche minoritarie sulla guerra in Ucraina.

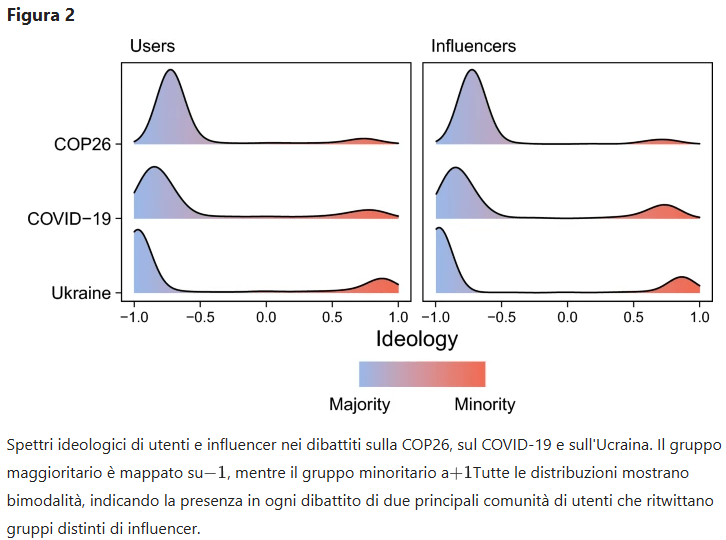

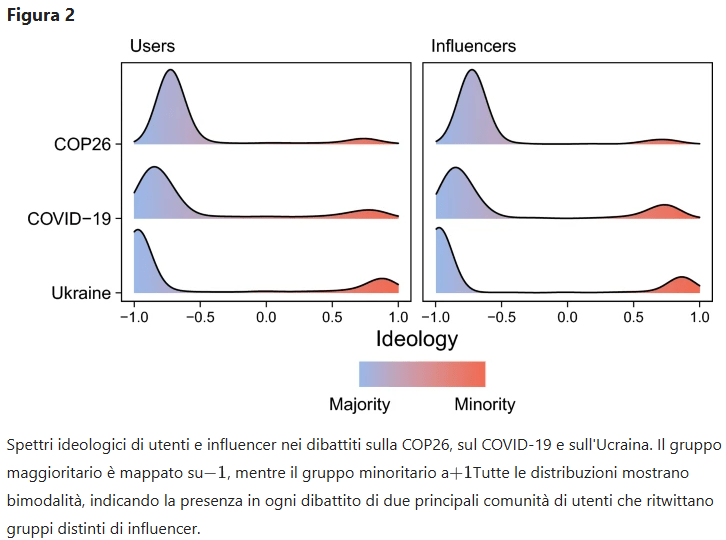

Attraverso metodi di analisi computazionale sociale e modellazione di ideologia latente, i ricercatori hanno mappato la posizione politica di milioni di utenti lungo uno spettro compreso tra -1 e +1, dimostrando che la bimodalità ideologica — cioè la presenza di due poli contrapposti — è statisticamente significativa in tutti i dibattiti osservati.

Twitter come specchio di una società frammentata

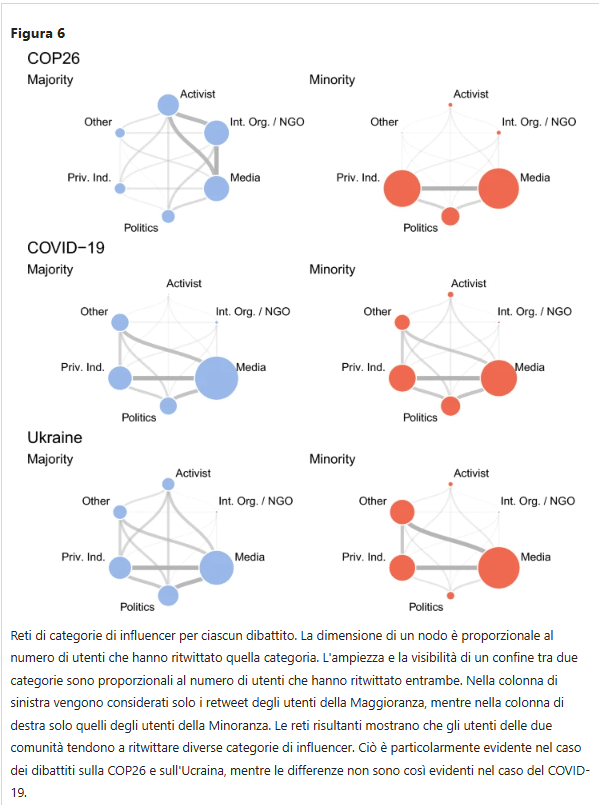

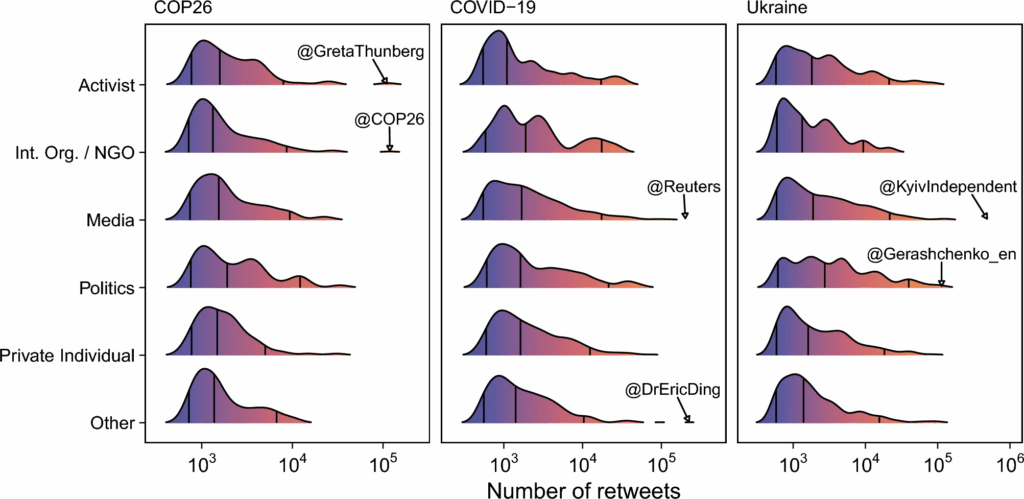

L’analisi rivela che l’ecosistema di Twitter si è trasformato in uno spazio decentralizzato e privo di attori dominanti. I media tradizionali e le istituzioni non esercitano più un controllo determinante sull’agenda, mentre utenti ordinari e influencer temporanei catalizzano l’attenzione pubblica. Durante la COP26, figure come Greta Thunberg hanno assunto un ruolo centrale, ma senza monopolizzare la conversazione. Nella guerra in Ucraina, Kyiv Independent ha svolto un ruolo informativo cruciale, mentre nel dibattito su COVID-19 il discorso si è diviso equamente tra attivisti, giornalisti e utenti privati.

Questa frammentazione indica che il potere comunicativo si distribuisce dal basso verso l’alto, con un modello “bottom-up” che sfida le dinamiche tradizionali del gatekeeping mediatico. Tuttavia, questa democratizzazione dell’informazione porta con sé un effetto collaterale: la nascita di echo chamber ideologiche, in cui gli utenti interagiscono quasi esclusivamente con contenuti che confermano le proprie convinzioni.

Persistenza e coerenza ideologica nel tempo

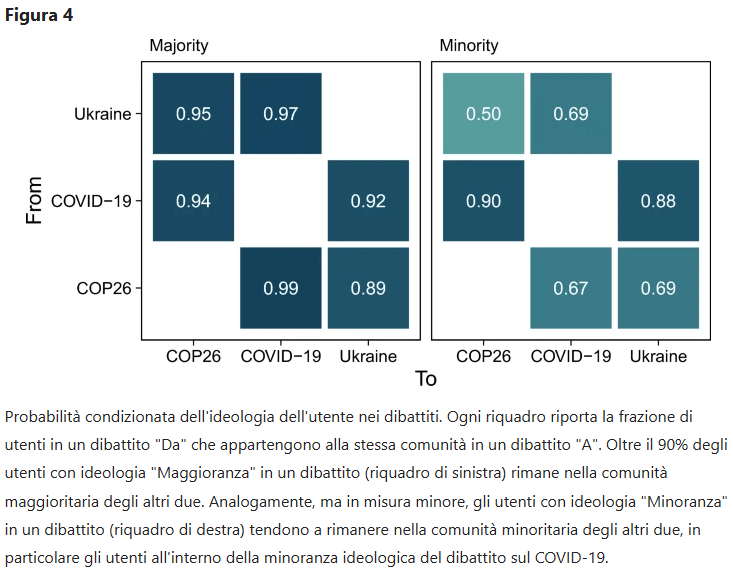

Uno degli aspetti più sorprendenti della ricerca è la stabilità delle posizioni ideologiche nel tempo. Gli utenti che appartenevano alla “maggioranza” o alla “minoranza” in un dibattito tendevano a mantenere la stessa collocazione nei successivi. Le probabilità condizionali calcolate dai ricercatori mostrano che oltre il 90% degli utenti che appartenevano a una delle due fazioni durante la pandemia ha mantenuto la stessa posizione ideologica nelle discussioni su clima e geopolitica. Questo risultato conferma che la polarizzazione online non è una risposta episodica a eventi specifici, ma un fenomeno strutturale e sistemico.

La ricerca sottolinea inoltre che la polarizzazione non è semplicemente binaria, ma si manifesta lungo gradienti di appartenenza ideologica, dove i confini tra “mainstream” e “alternativo” sono sfumati ma socialmente percepiti come netti.

Decentralizzazione e nuovi modelli di influenza

I risultati mettono in discussione i modelli gerarchici di influenza digitale. L’engagement — misurato in retweet, menzioni e risposte — non si concentra su pochi account dominanti ma si distribuisce in modo decentralizzato. L’indice di Gini, utilizzato per valutare la disuguaglianza nella distribuzione dell’attenzione, mostra valori elevati a livello di singolo utente ma bassi a livello di dibattito complessivo. Questo significa che, sebbene alcuni profili possano temporaneamente catalizzare l’attenzione, nel complesso nessuna categoria di attori monopolizza la conversazione pubblica.

In pratica, il dibattito online è un ecosistema dove la viralità è episodica, l’autorità è contestata e la visibilità si sposta rapidamente da un soggetto all’altro. Tale fluidità, pur favorendo la diversità di voci, rende più difficile costruire consenso o diffondere informazioni scientificamente verificate in modo coerente.

Implicazioni per comunicazione e politiche pubbliche

Le implicazioni dello studio sono profonde. La frammentazione ideologica e l’assenza di un centro di gravità comunicativo costringono governi, istituzioni e media a ripensare le strategie di comunicazione pubblica. In un contesto dove ideologia e appartenenza identitaria determinano la ricezione dei messaggi, la tradizionale logica top-down delle campagne informative perde efficacia. Gli autori suggeriscono approcci cross-topic, capaci di superare le barriere tematiche e raggiungere utenti attraverso ponti ideologici trasversali.

Per i policy-maker, l’obiettivo diventa quello di mitigare gli effetti delle echo chamber, promuovendo interazioni tra comunità ideologicamente distanti. Ciò richiede non solo interventi regolatori sulle piattaforme, ma anche strategie narrative diversificate, capaci di parlare a pubblici frammentati senza ricorrere alla polarizzazione come leva emotiva.

Il paradosso della democratizzazione digitale

Lo studio evidenzia infine un paradosso: i social media, nati come strumenti di democratizzazione dell’informazione, si sono trasformati in motori di frammentazione cognitiva. La decentralizzazione del discorso pubblico, che da un lato amplia la partecipazione, dall’altro accentua la disconnessione tra gruppi sociali e ideologici. In assenza di un linguaggio condiviso e di spazi di confronto neutrale, il rischio è che le piattaforme diventino aggregatori di convinzioni omogenee anziché forum di dialogo aperto. La polarizzazione non è solo un effetto collaterale del digitale, ma un elemento strutturale dell’ecosistema comunicativo contemporaneo.

Verso un nuovo equilibrio tra informazione e coesione sociale

Lo studio invita a ripensare il ruolo delle piattaforme digitali come spazi di costruzione collettiva della verità. Gli autori propongono modelli di monitoraggio continuo della polarizzazione, basati su analisi computazionali scalabili, per aiutare governi e ricercatori a individuare trend di radicalizzazione e segmentazione ideologica. In ultima analisi, comprendere come ideologia e polarizzazione guidano l’attenzione pubblica è essenziale per preservare la coesione sociale in una sfera digitale dove l’informazione è simultaneamente più accessibile e più divisiva che mai.

Iscriviti a Matrice Digitale

Ricevi le notizie principali direttamente nella tua casella di posta.

Niente spam, disiscriviti quando vuoi.