Sommario

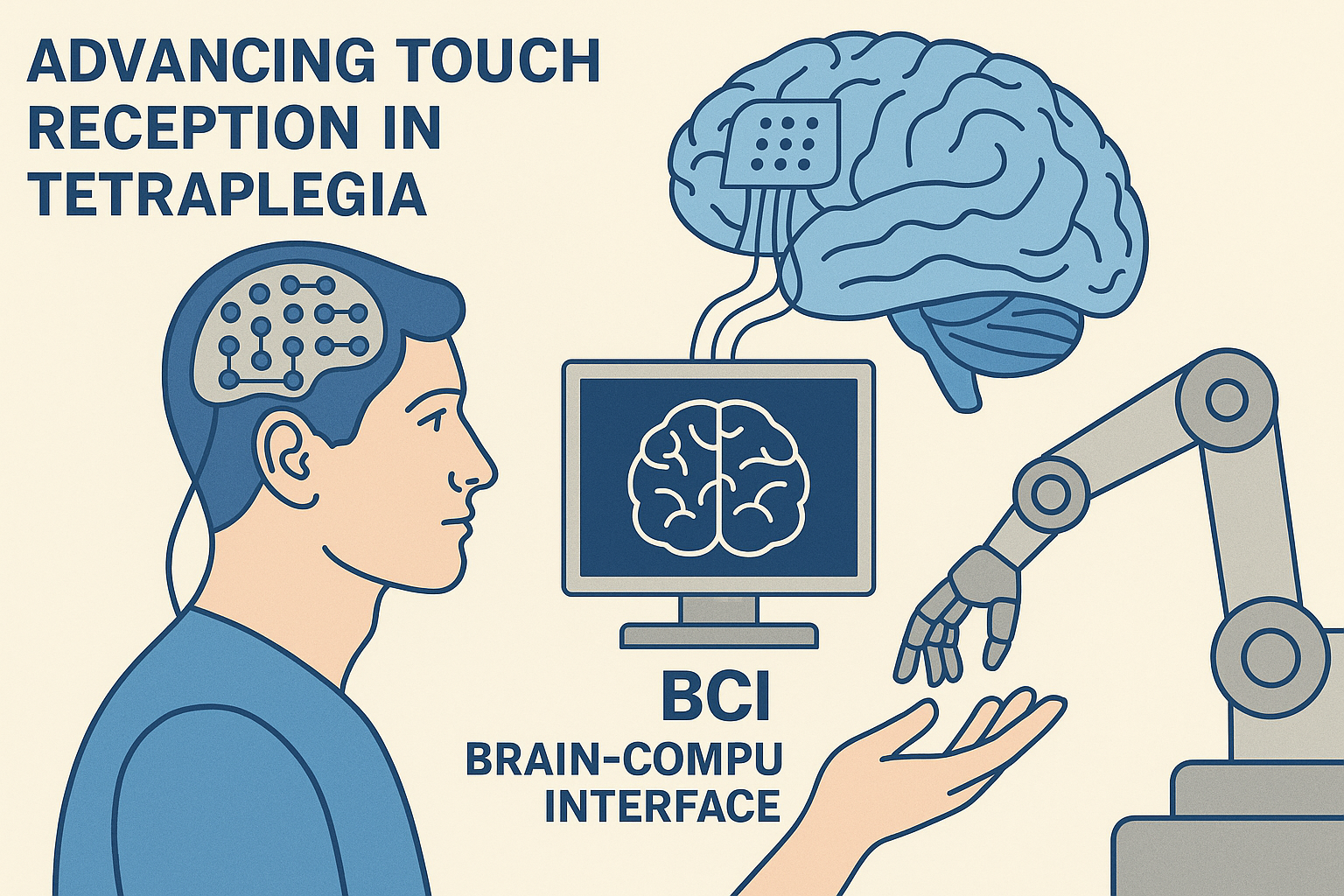

I ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine, in collaborazione con l’Università di Chicago, hanno compiuto un passo decisivo nello sviluppo di un’interfaccia cervello-computer (BCI) in grado di ripristinare la sensazione del tatto nelle persone tetraplegiche. Grazie a una nuova tecnologia che consente agli utenti di personalizzare la stimolazione elettrica cerebrale, i partecipanti allo studio sono riusciti a distinguere digitalmente oggetti diversi, come una mela, una chiave o il pelo di un gatto, solo attraverso la sensazione artificiale generata nel cervello.

Dal formicolio indistinto alla sensazione personale: i pazienti disegnano il proprio senso del tatto

Studi precedenti avevano dimostrato che la stimolazione diretta del cervello può creare una parvenza di tatto, ma spesso queste sensazioni risultavano generiche – un formicolio indistinto, privo di specificità. La svolta arriva con la possibilità per i partecipanti di controllare direttamente i parametri della stimolazione, invece di affidarsi a decisioni preimpostate dai ricercatori. In questo modo, il tocco percepito diventa personale, realistico e più significativo per ciascun utente.

Come spiega Ceci Verbaarschot, ex borsista post-dottorato presso il Pitt Rehab Neural Engineering Labs, “il tatto è una componente fondamentale della comunicazione non verbale. Offrire ai pazienti il potere di disegnare il proprio senso del tatto ci avvicina a una neuroprotesi intuitiva e piacevole da usare”.

BCI e stimolazione corticale: toccare un oggetto attraverso l’attività cerebrale

Una BCI trasforma l’attività elettrica cerebrale in comandi digitali che possono controllare arti robotici o ripristinare sensazioni perdute. In questo studio, i partecipanti con lesioni spinali complete sono stati invitati a esplorare oggetti digitali – una mela, un gatto, una chiave, un asciugamano e una fetta di pane tostato – selezionando, attraverso tentativi successivi, i parametri elettrici che meglio rappresentassero ogni sensazione.

Attraverso una sorta di “gioco del caldo e freddo”, i soggetti hanno regolato intensità, frequenza e area della stimolazione corticale fino a ottenere una risposta che corrispondesse alla loro idea del tocco. Le descrizioni erano ricche e soggettive: per uno, il gatto risultava “caldo e tamburellante”, per un altro “liscio e setoso”. Quando le immagini venivano rimosse, i partecipanti erano in grado di riconoscere correttamente l’oggetto solo in base alla sensazione in circa il 35% dei casi – un dato superiore alla probabilità casuale, ma ancora distante dalla perfezione.

Una mano robotica che restituisce sensazioni reali: neuroprotesi su misura per la mente

La sfida principale dei ricercatori era creare una sensazione coerente tra oggetti diversi, rendendo distinguibile, ad esempio, il contatto con un tessuto morbido rispetto a un oggetto metallico. I risultati precedenti, pur efficaci nel migliorare l’efficienza dei movimenti di un braccio robotico controllato con il pensiero, non permettevano di differenziare i materiali o le temperature. Ora, grazie a questa forma di stimolazione user-driven, la personalizzazione permette di ricreare il contesto sensoriale soggettivo di ciascun utente.

Secondo il coordinatore dello studio, Robert Gaunt, professore associato di medicina fisica e riabilitazione, “volevamo puntare alla luna e siamo arrivati in orbita. I partecipanti dovevano distinguere oggetti diversi solo grazie al tatto artificiale e sono riusciti, con successo, a farlo. Anche gli errori erano sensati: era facile confondere un gatto con un asciugamano, ma non un gatto con una chiave.”

Un passo verso l’integrazione delle protesi nel mondo sensoriale personale

Lo studio dimostra che è possibile creare sensazioni realistiche e differenziate attraverso stimolazione cerebrale diretta, aprendo la strada a arti protesici più integrati nel corpo e nella mente. Il prossimo obiettivo sarà aumentare la precisione nella percezione e includere parametri tattili come temperatura, resistenza o umidità.

Il team include anche Vahagn Karapetyan e Michael Boninger di Pittsburgh, Sliman Bensmaia e Charles Greenspon dell’Università di Chicago, e Bettina Sorger della Maastricht University. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications ed è stato finanziato dal National Institute for Neurological Disorders and Stroke e dal Dutch Research Council.